|

|

||||

| T | ||

|

Tabagnon

: sur les bateaux de joute, plateau

situé à

l'arrière, et où se tient le jouteur. Terme

propre à certaines régions comme

Loire-Rhône et la région parisienne. Synonyme :

trinquet. Tabernacle d'un bateau de commerce Tableau arrière : large surface plane de la forme arrière de certains bateaux, inscrite entre les bordailles qui restent parallèles ou presque. Synonyme : jancul. Tableau arrière dit "en coeur". Talonner : frotter, voire cogner, le fond du canal ou de la rivière avec l'arrière du bateau, sans s'échouer. Terme employé avec la même signification en canoë et kayak. Talus : sur le lac Léman, très grosses vagues. Tambour :

large aqueduc ménagé dans la maçonnerie d'une

écluse, et contrôlé par une vanne, permettant le

remplissage ou la vidange du sas. Le rôle du tambour est

exactement le même que celui des ventelles,

mais il est plus rapide. En revanche, il revient plus cher à la

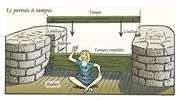

construction. Synonyme : tunnel de fuite.  Dessin d'un pertuis à tampes.

Tanac : remorqueur livré après la seconde guerre mondiale par les Alliés.

Tangage : balancement du bateau d'avant

en arrière. Courant en mer, le tangage peut se rencontrer en

fluvial dans certaines conditions, comme notamment lorsqu'un bateau

vide remonte une rivière à fort courant comme le

Rhône. Taquet : sur un bateau de plaisance, petit organe servant à y passer et/ou attacher les amarres. Équivalent léger du bollard de la péniche. Taquet. Technocrate : Sorte d'androïde d'apparence humaine programmé pour restituer des formules toutes faites apprises dans ses écoles, et proposer/imposer des "solutions" à des problèmes qui, soit n'existent pas, soit sont posés dans les mauvais termes, ceci sans aucune connexion avec les réalités du terrain. Petite anecdote : Un berger, dans la montagne, garde son troupeau occupé à paître

paisiblement. Arrive alors, à toute vitesse, un gros 4x4 noir

qui sème la panique dans le troupeau avant de freiner et de s'arrêter

dans un gros nuage de poussière tout près du berger.

Un homme en descend, vêtu d'un costume sombre, cravate flottant

au vent, sourire gibbs, coiffé court et rasé de près.

Il avise le berger et, s'approchant de lui, lui dit : "Mon brave,

vous avez là un bien beau troupeau

! Si je vous dis de combien de têtes il se compose exactement,

m'en offrirez-vous une ? " Le berger répond : "Boah,

pourquoi pas ? Allez-y, si ça vous amuse !". Le type

au 4x4 sort alors du coffre un ordinateur portable dernier cri, au

moins 10 Go de mémoire vive,

un G.P.S. high tech, déploie une antenne parabolique sur le

toit du véhicule, branche tout ça et commence à pianoter

frénétiquement. Pour en revenir à la voie navigable, rivière ou canal, le technocrate aime bien remplacer celle-ci par une voie rapide parce que c'est plus "in" (ou surtout qu'il est au service du lobby routier). Ou alors il se découvre subitement une vocation écolo et décide par directive européenne que du jour au lendemain les rivières canalisées depuis des siècles et qui ont trouvé leur équilibre biologique depuis longtemps devront être rendues à un état "naturel" dans le but de rendre aux eaux une qualité qu'elles sont censées avoir perdue (ce sont les calculs qui le disent. On se fout de l'avis des écrevisses et des truites). Bien entendu, notre écolo-technocrate n'a pas la moindre idée de ce à quoi correspond exactement ce soi-disant état "naturel" puisqu'à cette époque lointaine il n'y avait même pas d'êtres humains. Voir ici, ici et ici. Autre exemple, quand le technocrate fait partie de l'encadrement des personnels de la voie d'eau, il s'amuse à pondre des notes de services assez délirantes. Il faut bien qu'il justifie son salaire. Par exemple, en 2000, un aréopage de technocrates planche sur la mise en place de nouvelles méthodes d'exploitation, et notamment "l'accompagnement dynamique". De ce beau recueil de consignes bien calibrées, ressort une jolie formule mathématique destinée à évaluer le nombre maximum journalier de bateaux que peut gérer un éclusier ayant en charge plusieurs écluses. Voici cette belle formule : n (le nombre de bateaux en question) = partie entière de {T / (0,3E + D/v) }, où T est le

temps de travail

par jour, exprimé en heures, soit les horaires d'ouverture des

écluses, E est le nombre d'écluses dont s'occupe notre agent, D

la distance

totale qui les sépare, et v la vitesse du véhicule de l'éclusier,

établie elle-même en fonction du véhicule (bicyclette, vélomoteur

ou voiture) et de la voie empruntée (chemin de halage ou route).

Précision certainement inutile (mais deux précautions valent mieux qu'une) : "Technocrate inutile" est un pléonasme. "Technocrate malfaisant" en est un autre. Et pour faire bon poids, un troisième : "technocrate incompétent". Une expérience rigolote

: capturez un technocrate (ça se reconnait à la cravate dans laquelle

est concentré tout son savoir). Disséquez-le. À vif, aucun risque,

c'est insensible. Et une fois ouvert, examinez l'intérieur. Vous y

chercherez en vain un cœur, du sang et des organes humains. À leur

place : des engrenages, des rouages, des circuits imprimés, des câbles,

des puces, des disques (durs bien sûr). Bref, un technocrate, ce n'est jamais

qu'un androïde qui cache mal son jeu. Mais ça n'a rien d'humain. Autre expérience rigolote

: Prenez un technocrate. Mettez-lui dans les mains une clé à molette.

Il va la regarder de ses yeux ronds comme une poule qui découvre un

couteau, il va la retourner dans tous les sens sans trop comprendre

comment on s'en sert, ni même à quoi ça sert. Mais ça ne l'empêchera

pas de vous pondre une notice de 100 pages pour vous expliquer la bonne

façon de la tenir et de vous en servir. Nous en avons un très beau spécimen à la tête de notre pays actuellement, qui a une fâcheuse tendance à se prendre pour Louis XIV... Enfin, à toutes fins utile, jetez un coup d'oeil sur la page 55 du "Crabe aux pinces d'or" de Hergé... Tenailler : entrer dans une écluse en mauvais alignement et bloquer l'avancement du bateau. Cela peut occasionner une déformation du plat-bord et du haut de la bordaille. On dit aussi simplement "tordre". Tendeur de câble : petit appareil métallique servant à tendre un filin ou un cordage. Synonyme : ridoir Tête d'écluse :

une écluse n'a pas de pieds, mais elle a deux têtes !

Une en amont, une en aval. Il s'agit des maçonneries

d'entrée (et de sortie) qui portent les vantaux et

abritent, le cas échéant, les systèmes

d'aqueducs de remplissage et de vidange (les tambours). Tiaume

: cabine rudimentaire à l'arrière du bateau, abritant le poste de

conduite au temps des bateaux halés. Remplacé aujourd'hui par la

marquise.

Tilhole

: ancien type de bateau

de l'Adour. C'est aussi le nom donné à certaines variétés

de pinasses d'Arcachon.

Timonerie, timonier :

poste de pilotage. Voir aussi "marquise". Le timonier est le marinier préposé au gouvernail. Tinque : petit morceau de bois taillé pour boucher un trou dans la bordaille ou ailleurs. Synonyme : pinoche

tjalk Toile : bande de tissu de lin d'une largeur définie (autour d'un mètre), assemblée à plusieurs pour former la voile des bateaux de Loire. Leur nombre permet de connaître la taille de la voile, et par là celle du bateau. La voile d'un fûtreau aura de 4 à 6 toiles, alors que celle d'un grand chaland en aura une quinzaine.

Tolet :

dispositif d'appui d'un aviron sur le bord d'une barque. C'est souvent

une planchette échancrée de manière à recevoir l'aviron, et fixée à l'intérieur

de la bordaille du bateau. Voir "dame de nage". Tonture : courbe latérale de la coque d'un bateau. Mais en fluvial on parle plutôt de "rampage".

Les bateaux d'origine flamande ont une tonture bien marquée, tandis que

ceux fabriqués en Alsace, comme les SCAR, n'en ont presque pas. Le mot est très certainement d'étymologie commune avec l'anglais "to tow", haler. ("Chemin de halage", dans la langue de Guillaume Secoue-Poire, se dit "towing path".)

Le toueur de Riqueval emmenant trois bateaux lèges dans la voûte de Bellicourt, sur le canal de Saint-Quentin Toucher : un bateau touche lorsqu'il prend contact avec le fond de la voie d'eau. Pas forcément dramatique si c'est en douceur. Toue : bateau

de travail sur la Loire, à différents usages

et notamment pêche. Touer : tirer un bateau à la main à l'aide d'une corde, ou avec un treuil ou un cabestan. À rapproche de l'anglais "to tow".

Touret de halage au Bec d'Allier. Un second est visible à l'arrière-plan

Toutier :

sur la Loire, marinier "éclaireur" qui, à bord

d'un petit bateau mu à la rame, navigue en avant d'un train

de chalands ou d'un couplage de sapines,

afin de reconnaître

les obstacles (bancs de sable, rochers, épaves...) et de baliser le chenal.

Pour lui donner de l'énergie pour "ramer

cinq fois plus fort", on lui offre le "ramequint", boisson

réputée énergétique

à base de vin chaud sucré.  La tranchée d'Escommes, sur le canal de Bourgogne, juste avant la voûte de Pouilly-en-Auxois. Travée :

voir "passe".

Traverse : synonyme d'entretoise.

La traversée à niveau de Châtillon-sur-Loire, vue depuis l'écluse des Combles. Plan de la traversée en Loire du canal Latéral à la

Loire, à Châtillon-sur-Loire (1838). (Cliquer ici pour agrandir cette image dans une nouvelle fenêtre) Plan

de la traversée de l'Orb par le canal du Midi (1680). (Cliquer ici pour agrandir cette image dans une nouvelle fenêtre)

Passage

des ouvrages du Libron, sur le canal du Midi. Ce dispositif de traversée de rivière est tout à fait

extraordinaire. Traverselle : bras de rivière entre deux îles. À Paris, le pont Saint-Louis enjambe la traverselle Notre-Dame. Une traverselle présente une configuration favorable à l'établissement d'un pertuis. Traversier : terme spécifique à la

batellerie occitane (sapine, coutrillon, barque

de patron...) et désignant un madrier transversal

qui relie, au milieu au-dessus de la cale, les bords supérieurs

du bateau.

Synonyme dans les autres régions et spécialement le nord : overgand. Trémater, trématage : dépasser un autre bateau. Le trématage ne se fait que selon certaines règles de prudence et de bienséance. Treuil : équipement de tirage que l'on trouve aussi bien sur le bateau qu'à terre. Le principe est celui d'un câble ou d'une chaine qui s'enroule sur un cylindre à axe horizontal actionné, directement ou par l'intermédiaire d'un engrenage, par une manivelle ou un moteur. Sur le bateau, le treuil (le guinda sur le bateau de Loire) sert à de multiples usages : halage dans des passage difficiles, montée et abaissement du mât et des voiles, remontée de l'ancre... À terre, on le trouve à proximité d'écluses situées sur des passages difficiles comme à Châtillon-sur-Loire ou Redon, où il vient au secours des bateaux pour des manœuvres périlleuses. L'emploi de treuils est également fréquent sur les barrages mobiles anciens pour remonter les fermettes. Treuil de lunette : petit treuil posé sur l'amintot et servant à relever la lunette. Tribord : côté droit du bateau Tricage : voir "flottage". Trimardeur ou trémardeur : sur un port, manœuvre affecté au déchargement du bois et à la dislocation des trains de bois. Trinquet : petit échafaudage de planches sur lequel se tient le timonier lorsque son bateau est chargé en combles (très en hauteur), ce qui gène sa visibilité.

Autre sens proche : plate-forme sur laquelle se tient le jouteur, à l'arrière de la barque de joute. Synonyme dans certaines régions comme Loire-Rhône et la région parisienne : tabagnon Trinquenin : terme spécifique à la batellerie occitane (sapine, coutrillon, barque de patron...) et désignant une pièce formant la bordure du pont des cabines et recouvrant la préceinte, les membrures et le dormant. Synonyme : gouttière.

Trinquette :

en Brière : voile livarde. Tube d'étambot : partie tubulaire qui permet de supporter l'arbre d'hélice en traversant la coque. . Tulipé : un avant est dit "tulipé" lorsque sa quille et ses fargues dessinent en plan vertical une courbe inverse à celle de l'étrave, c'est à dire forment une pointe assez prononcée en "rebiquant" vers l'avant. C'est l'avant typique des klippers et klipperaaks.  Etrave tulipée d'un klipperaak. Tunnel : synonyme de voûte, et moins utilisé en fluvial que pour le chemin de fer ou la route. Ce terme désigne aussi une forme métallique en voûte disposée au-dessus de l'hélice du bateau, de manière à optimiser le rendement de celle-ci. Etymologie : retour en France, par un détour par l'Angleterre, du mot "tonnelle". Au passage, et comme les premiers tunnels ferroviaires ont été conçus par les mêmes ingénieurs qui travaillaient alors sur les voies navigables et leurs voûtes, et que les technologies employées dans ces dernières ont été transposées dans le chemin de fer, voici un site sympa qui s'efforce de recenser tous les tunnels ferroviaires de France : Inventaire des Tunnels Ferroviaires de France. On y trouve en outre exposées les différentes techniques de percement des voûtes fluviales et tunnels ferroviaires, identiques dans les deux cas. Tunnel d'hélice d'un automoteur de canal.

Tunnel de fuite :

voir "tambour". |

||

| Accès direct à la carte de France des voies navigables | ||||

| Lexique fluvial et batelier |

Les rivières et les canaux | M'écrire | ||

| Pensez à visiter le (modeste) rayon librairie, conférences et animations.... | ...et les niouzes ! | |||

|

| ||||

| Retrouvez les bateaux fluviaux de France dans le CDrom "Bateaux des Rivières et Canaux de France", version très enrichie (plus de textes, plus d'illustrations, et même quelques bateaux supplémentaires) du département "Bateaux" du présent site, édité par l'association HiPaRiCa. Voir la présentation et la commande ici et ici. | ||||