Bâbord, tribord : gauche et droite, en

parlant exclusivement du bateau (maritime mais toléré en fluvial). Pour

la rivière ou le canal, on emploie les termes de gauche et droite, pour

désigner les rives par exemple.

Bac : bateau

assurant au public (personnes, animaux et véhicules) la traversée d'une

rivière, d'un bras de rivière, d'un fleuve ou d'un bras de mer en

l'absence de pont. De nos jours, la plupart des quelques bacs qui

subsistent encore là où un pont ne les a pas rendus inutiles, sont

motorisés. On en trouve dans l'estuaire de la Loire, celui de la

Gironde, dans le delta du Rhône, sur la Seine et le Rhin, et très

localement sur d'autres rivières. Dans le Marais Poitevin, les bateaux

à chaines sont des bacs en libre service.

Autre sens dérivé :

manoeuvre en canoë

ou kayak,

consistant à traverser une rivière ou une veine d'eau rapide, en

plaçant le bateau face au courant avec un léger angle ainsi qu'une

certaine gîte

côté aval, de manière à utiliser l'incidence du courant sur la coque

pour déplacer transversalement le bateau, comme dans le cas d'un bac à

passagers.

Bac à

traille

: bac relié à un cable disposé transversalement à la rivière et

coulissant le long de celui-ci. Ce cable est placé à une certaine

hauteur par rapport à la surface de l'eau, selon que la rivière est

navigable ou non. Pour se déplacer le long de ce cable, le bac se place

en oblique par rapport au courant, en lui présentant son flanc. C'est

l'incidence du plan vertical de ce flanc par rapport au courant qui

crée une force tranversale lui permettant de se déplacer latéralement.

Il peut y avoir aussi un deuxième cable transversal sur lequel le bac

se hale

à la force humaine ou grâce à un treuil. On peut voir encore de tels

bacs sur le Cher, non loin de Chenonceaux, sur la Cure à Voutenay, ou

encore sur la Risle en amont de Pont-Audemer, et certainement en

d'autres lieux. La Grande Encyclopédie de Diderot et D'Alembert en

présente une modèle (chapitre "L'Art de Charpenterie").

Bac

pendulaire

: bac relié par un cable fixé très en amont à un point fixe au fond de

la rivière ou sur une rive. Ce cable, d'une longueur supérieure à deux

fois la largeur de la rivière, est soutenu hors de l'eau par des

batelets espacés régulièrement. Il peut éventuellement être signalé par

des

bouées. Comme le bac à traille, le bac pendulaire se déplace

latéralement en utilisant l'incidence du courant sur un de ses flancs

ou sur un ou deux safrans. Il n'occasionne pas une gêne aussi grande

pour la navigation. On voit ce type d'équipement présenté sous le nom

de "pont

volant" dans la Grande Encyclopédie de Diderot et D'Alembert

(chapitre "L'Art de Charpenterie"). Il y en avait un à l'aval du moulin

de Ballan sur le Cher en aval de Tours.

Bachet : ancien bateau de charge du bas Adour,

d'origine et d'architecture plus maritimes que fluviales. Le bachet

possède

étrave, quille et étambot et mesure de 12

à 18 m. Il est gréé au tiers.

Bâche ou bêche : ancien bateau de la Saône,

dépourvu de gouvernail, et manoeuvré à l'aide de deux avirons, l'un à

l'avant, le picon, et l'autre à l'arrière, l'empeinte. La bâche,

construite jusqu'au milieu du XXe siècle, mesure de 15 à 24 m de long

sur 3,50 m à 4,20 m de large, et peut porter de 40

à 100 tonnes.

Autre sens : sur un pont-canal,

la bâche (mais non la bêche) est la partie de l'ouvrage où est retenue

l'eau. On dit aussi cuvette ou cunette. La bâche du pont-canal de

Briare, fabriquée par les établissements Daydé et Pillé de Creil [1],

est métallique.

Bachot : petite barque dont la présence est

obligatoire sur les bâtiments.

Équivalent fluvial de l'annexe maritime. Synonyme : batelet.

Bacouni : sur le lac Léman,

batelier (eu usage seulement sur la rive nord et à Genève).

Bacop : barque

utilisée dans les Flandres,

et notamment dans les marais de Saint-Omer. Le guinot est un bateau de canal dont

la forme est issue du bacop.

Bacteux, baqueteux

: dans le nord de la France : charpentier de bateaux.

Bâcu

: petite courbe individuelle par cheval reliée à la courbe pour les attelages doubles sur laquelle est est attaché le verdon de halage

Baile : sur le Rhône, charretier qui dirige

l'attelage de chevaux de halage, nettement plus important que sur le

canal où il n'y a pas à lutter contre le courant.

Baisser : sur la Loire, descendre avec le

courant. Synonyme : avaler.

Baissier ou bassier : haut-fond de gravier

formant un seuil naturel en pente très douce. N'offrant qu'un mouillage

faible, un baissier limite le tirant d'eau du bateau.

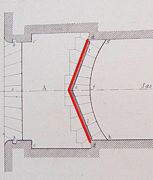

Bajoyer :

paroi latérale de l'écluse ou du pertuis. Egalement face

interne d'une pile de pont (les autres parties sont l'avant-bec et l'arrière-bec).

Etymologie

: ancien français bas jouyer (de joue).

Bajoyer

gauche de l'écluse de Roanne.

Bal (ou balle) : "aller à bal(le)" ou "mettre

à bal(le)"

signifie virer le gouvernail jusqu'en bout de course, à la

perpendiculaire de l'axe du bateau, que ce soit à la barre

franche, auquel cas on est

en surplomb au-dessus de l'eau, ou au macaron,

ce qui est plus tranquille. C'est nécessaire pour

éviter de poser le safran

sur le radier

du busc lorsque l'on est avalant.

On peut entendre un marinier dire "De bal à bal, j'ai trente

tours de macaron",

ce qui signifie que pour virer son gouvernail d'une

extrémité à l'autre de sa course, il

doit faire faire trente tours à sa barre à roue,

ce qui est assez courant sur les bateaux de commerce.

Balade-couillons

:

terme pas vraiment officiel mais un chouïa

méprisant par lequel les mariniers et les agents de la

navigation désignent un bateau de transport de passagers

à usage touristique, un bateau-mouche par

exemple. Synonyme : promène-couillons. Terme officiel : bateau

à passagers.

Balage

:

dans le nord, sorte de large toboggan ou glissière destiné à diriger

le charbon dans la cale du bateau lors de son remplissage depuis un

wagonnet.

On dit aussi "rivage".

Balancier : voir "volée".

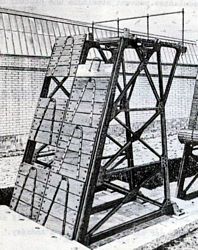

Porte amont de l'écluse de Faguin

(La Guerche) sur le canal de Berry. Le balancier est bien visible.

Balayures :

résidus de chargement que le marinier

récupère en balayant l'houle

(ou oule).

Balisage :

ensemble des signaux fixes ou flottants servant à

délimiter le chenal en rivière.

Balise

: dispositif

fixe ou flottant,

placé sur la rivière pour délimiter le

chenal, signaler un danger, etc. On doit les respecter scrupuleusement.

Dans l'ancienne marine de Loire, on distinguait les balises de galerne,

délimitant le côté droit du chenal, et

les balises de mar, qui délimitaient le

côté gauche. C'était de simples longs

bâtons plantés dans le lit de la

rivière, et pour les différencier entre elles, on

sectionnait à moitié la tête des

balises de mar, qui pendouillait ainsi sur le côté.

Balise

sur

la Loire, à Châtillon/Loire.

Baliveau : sur la Loire synonyme

de "balise", piquet indiquant le chenal.

Ballast, ballaster : un commerce vide, pour pouvoir

passer sous les ponts des canaux, doit être ballasté

à l'arrière. Pour ce faire, on introduit de l'eau dans un compartiment

étanche prévu pour cela, ou bien dans la cale elle-même. On videra

cette eau par pompage. On peut aussi ballaster le bateau avec des

gravats dans la cale.

Balme : expression géographique et régionale

(région lyonnaise) qui désigne une côte peu élevée, mais abrupte et

escarpée. Ainsi appelle-t-on à Lyon "Balmes du Rhône" le quartier saint

Clair et son prolongement, et "Balmes de la Saône" l'ancien quai des

Etroits, dit aujourd'hui de Jean-Jacques Rousseau.

Ce mot balme vient du mot latin balma, grotte, et

par extension escarpement dans lequel s'ouvre une grotte, côte

escarpée, élévation. On le retrouve à peine déformé dans baume

en Franche-Comté.

Sur

la Saône, l'expression "à pleine balme" désigne l'état de la rivière

juste avant son débordement en lit majeur.

Bande : synonyme de "gîte".

Banquette : chemin de halage

maçonné sous certains ouvrages comme ponts et voûtes, et sur les

ponts-canaux. On peut préciser "banquette de halage".

Synonyme : "marchepied".

Banquette

du tunnel de la Collancelle (canal du Nivernais).

Baquet de Charleroi

: ancien

bateau de

transport,

devenu très rare, aux dimensions adaptées

à la navigation sur l'ancien canal de Charleroi à

Bruxelles, au gabarit réduit. Le baquet mesurait 19,50 m sur

2,60 m, ce qui permettait, en l'allongeant de 8 mètres, d'en

faire un berrichon

en France. Il en reste très peu.

Le baquet de

Charleroi, dans sa forme originelle en bois (années 1830),

ressemble beaucoup à une bélandre

flamande

de petit gabarit, avec quelques éléments

caractéristiques du tjalk

hollandais,

ce qui n'est guère étonnant,

bélandre et tjalk appartenant eux-mêmes

à la même famille morphologique. On dit aussi

"sabot" de Charleroi.

Baquet

d'Arras

: ancien

bateau de transport des

Flandres, originaire de la Scarpe.

Baquêterie

: chantier de construction

de bateaux, dans le Nord.

Baqueteux

: constructeur de bateaux, dans le

Nord.

Barbotin :

sur un treuil d'ancre, couronne en fonte moulée, sorte de

poulie crantée dans laquelle s'engagent les maillons de la

chaîne de façon à ce qu'elle ne glisse

pas.

Barbotin

Barcot ou barquot : sur le Rhône, barque.

Barge

: embarcation de charge

dépourvue de moteur et d'habitation, et utilisée de nos jours

généralement en convoi poussé. On peut la motoriser avec un Schottel.

Barnayout : bâton de marine spécialemnt utilisé

pour le bournayage.

Terme en usage sur la Saône.

Barne : sur la Loire, petite voile de temps fort.

Barque :

pas forcément un petit bateau ! Sur le canal du Midi et

le bas

Rhône, c'est un bateau de charge assez important, mesurant

jusqu'à 30 mètres. Sur le lac

Léman également, où elle est gréée de voiles latines.

Barquier :

dans le sud de la France, et notamment sur le canal du Midi,

équivalent de batelier.

Barrage : ouvrage placé en travers d'une rivière

pour alimenter un moulin de façon constante, et/ou pour maintenir un mouillage

suffisant pour assurer la navigation. Dans ce dernier cas, il est

équipé soit d'un pertuis à bateaux, soit d'un bassin

à portes marinières

(jusqu'au XIXe siècle), soit d'une écluse

à sas (à partir du XVIe siècle).

Barrage

(pêche au)

: voir "Filet-barrage".

Barrage

éclusé

: barrage placé sur une rivière pour assurer un mouillage

suffisant pour la navigation, et équipé latéralement d'une écluse pour

permettre son franchissement.

Barrage fixe

: barrage en maçonnerie, immuable.

Barrage

flottant

: Système employé par les services de navigation ou les pompiers pour

circonscrire une pollution flottante (hydrocarbures le plus souvent).

Cela consiste en un long chapelet de bouées contiguës avec lequel on

"enveloppe" la nappe polluante, ce qui permet de la récupérer.

Barrage

mobile

: un tel barrage ne se promène pas (!), mais il peut s'effacer

partiellement ou complètement en cas de crue, de manière

à ne pas inonder les terrains en amont. Tant que l'eau n'a pas atteint

sa limite de P.H.E.N., la navigation peut

s'effectuer en passant par dessus le barrage couché. L'invention en est

due à l'ingénieur Charles

Poirée en 1834, qui

s'est pour cela inspiré des anciens pertuis, et a transposé le

système sur la largeur de la rivière entière. D'autres systèmes sont

venus par la suite améliorer le principe. Le barrage mobile a permis un

essor considérable à la navigation fluviale à partir de la seconde

moitié du XIXe siècle, sur les grandes rivières de plaine comme la

Seine, l'Oise,

la Marne, l'Yonne, la Moselle, la Saône..

Voir aussi :

Aubert,

Boulée,

Caméré,

Chanoine,

Dérôme,

Desfontaines,

Pasqueau,

Poirée,

Stoney,

Vanne-toit,

Wagon.

Barrage

mobile à aiguilles, système Poirée, sur le

Cher.

Lien

: sur le site

des Amis du Cher canalisé, le principe et des

photos de barrage à aiguilles

Barrage

réservoir : barrage établi sur un ruisseau ou

une rivière afin d'en exploiter une partie de l'eau pour alimenter un

canal, en acheminant celle-ci par des rigoles.

Barragiste : personne préposée à

la manoeuvre et

à la gestion hydraulique d'un barrage mobile dont elle a la

responsabilité. Le barragiste est un agent de

l'État (voir Direction

Départementale de

l'Équipement), et son travail requiert une grande

vigilance et tout autant de disponibilité. Sa

tâche est à présent

facilitée cependant par tous les systèmes

d'automatismes et de commande-supervision à distance.

N'empèche que cela reste un travail à lourde

responsabilité.

Barre

: système de gouverne d'un

bateau. Elle peut être "franche" ou "à roue".

Autre sens : dans les anciens pertuis, longue et forte poutre

transversale et pivotante, contre laquelle s'appuie le

système démontable d'obturation de la porte

marinière. Synonymes : barreau, chapeau, volée.

Barre à roue : système de

gouverne, dans lequel le pilote agit sur le safran par

l'intermédiaire d'un volant, le macaron,

et d'un système de transmission à

câbles, chaînes, mécanique ou

hydraulique. Permet de piloter à l'abri dans une marquise.

Barre

franche

:

système de gouverne, dans lequel le pilote agit

directement sur le safran

par

l'intermédiaire d'un timon.

Délicieusement rétro, physique et exempt de tout

risque de panne.

Barre

renversée (ou inversée) :

système de gouverne avec barre à roue, mais où celle-ci

doit être manoeuvrée

dans le sens inverse (on la tourne dans le sens horaire pour

aller

à

gauche,

et

inversement). Très perturbant quand on n'a pas l'habitude.

Barricaire :

sur la Dordogne

et l'Isle,

charpentier spécialisé dans la tonnellerie et la marine.

Barreau : dans la

terminologie des anciens pertuis, synonyme de barre, chapeau,

volée, brize.

Autre sens : sur les bateaux de

Loire, madrier horizontal qui renforce le safran de

la piautre

(l'"empannon")

à mi-hauteur

de celui-ci.

Barrots : cornières qui soutiennent en renfort

le dessous du rouf.

En canoë, un

barrot constitue le siège plus que rudimentaire du canoëiste.

Bascule

: bateau à vivier

spécialement aménagé pour le transport

du poisson vivant. Pour ce faire, une partie du bateau est

cloisonnée, et sa coque y est percée de trous

permettant au vivier ainsi formé d'être

constamment alimenté par l'eau de la rivière.

Synonymes : basoule ou basouille, huchet (en Lyonnais).

Basculer

(ou retourner) une écluse :

voir "Bassinée".

Bassin : dans à peu près

toutes les régions, le mot

"bassin" apparaît pour désigner un port ou une

gare d'eau. Exemples : le "Grand Bassin" de Castelnaudary, le bassin de

l'Oudan à Roanne, le "Bassin Rond" dans le Nord.

Bassin à portes

marinières :

ouvrage intermédiaire entre le pertuis

archaïque

et l'écluse

à sas moderne, qui se compose d'un bassin fermé,

en amont et en aval, par deux pertuis. On en voit encore de

très beaux vestiges bien conservés sur le Thouet

en Maine-et-Loire (Communes

de Montreuil-Bellay et Le Coudray-Macouard), et la Lawe

dans

le Nord (commune de La

Gorgue). Les documents de l'ingénieur Régemorte,

chargé, en 1749, de moderniser la rivière Ourcq,

en montrent de

très beaux plans aquarellés. Ces vestiges sont

d'un très grand intérêt

archéologique.

Synonymes (néologismes)

: archéo-écluse,

paléo-écluse

Bassin à

portes marinières de la Salle, sur le

Thouet. (Photo Jacques Sigot)

Bassin à

portes marinières de Bron, sur le Thouet.

(Photo Jacques Sigot)

Pour

en savoir plus sur les bassins à portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".

(cliquer sur le titre)

Bassin

d'épargne : grand bassin placé latéralement à

une écluse, et destiné à en recevoir une partie de l'eau lors d'une bassinée

avalante, au lieu que celle-ci soit évacuée dans le bief aval. Cela permet de récupérér

cette eau pour une bassinée suivante montante, et de réaliser de

notables économies dans la consomation en eau de l'ouvrage. Il peut y

avoir plusieurs bassins d'épargne pour une seule écluse, placés en

étages à des altitudes différentes : plus ils sont nombreux, plus

l'économie est importante. Mais la mise en oeuvre d'une telle

disposition est assez coûteuse elle-même, et demande un grand espace.

Ce dispositif présente un intérêt certain sur les canaux

de jonction à

bief de partage et sur certaines portions de canaux

latéraux où les écluses sont hautes et très rapprochées. En

revanche, il n'en présente aucun sur les rivières

canalisées où l'eau ne manque quasiment que lors des périodes

de grandes sécheresses, et encore...

(Voir ce très

intéressant site : https://www.canal-math.com/ecluses-bassins-depargne/)

Ecluse

avec

bassins d'épargne.

Bassin

versant : le bassin versant d'une

rivière est l'ensemble des territoires tel que l'eau de pluie

qu'ils reçoivent se retrouve par ruissellement et

infiltration, plus ou moins directement, mais

inéluctablement, dans cette rivière. Les bassins

versants sont séparés l'un de l'autre par une

ligne imaginaire qui correspond souvent à une

crête de collines ou de montagnes, et qu'on peut comparer au

faîte d'un toit, les gouttières

représentant les rivières. Cette ligne s'appelle

"ligne de partage des eaux". Le bassin versant d'un fleuve est

constitué de l'addition des bassins de tous ses affluents,

en plus du sien propre avant son premier confluent. Lorsque trois

bassins versants se rencontrent, on a un "point

de partage des eaux". Ainsi

en France, les principaux points de partage des eaux sont-ils l'un vers

Langres, à la rencontre des bassins du Rhin, de la Seine et

du Rhône, un second à côté de

Pouilly-en-Auxois, à la rencontre des bassins de la Seine,

de la Loire et du Rhône, et le troisième vers

Langogne, à la rencontre des bassins de la Garonne, de la

Loire et du Rhône.

Les

grands bassins

versants de France.

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

Bassinée : volume d'eau consommé par un sassement.

Avec ou sans bateau, elle est toujours égale aux dimensions

horizontales du sas multipliées par sa hauteur de chute.

On désigne aussi par "bassinée" le nombre de

bateaux

sassés en même temps dans une écluse.

On dit par

exemple "une bassinée de quatre bateaux". Enfin, cela peut

désigner un passage de bateau dans une écluse,

auquel cas

ce terme devient synonyme de sassement.

Le terme "fausse

bassinée" désigne un remplissage ou une vidange

de l'écluse, sans qu'il y ait un bateau dedans. C'est le

plus souvent pour la préparer pour un bateau, alors qu'elle

était prête dans l'autre sens. On dit alors

"basculer, ou retourner l'écluse".

Voir

une bassinée

montante.

Voir

une bassinée

avalante.

Batai : barque

du Marais Poitevin.

Bâtard

du

Nivernais : bateau

conçu sur le modèle

de la péniche

flamande ou de la flûte

bourguignonne, mais à une longueur

inférieure, 30 mètres, de manière

à pouvoir travailler sur la partie centrale du canal

du Nivernais (de

Cercy-la-Tour à Sardy-lès-Épiry), qui

est restée au gabarit Becquey,

et n'a jamais été portée au gabarit Freycinet.

Bâtardeau (ou batardeau) :

dispositif provisoire

destiné à isoler de façon

étanche un ouvrage d'art ou tout ou partie d'un bief pour

l'assécher en vue de travaux de réparation. Le

procédé le plus courant consiste à empiler les uns sur les

autres

des madriers horizontaux, les "tampes",

dans des rainures verticales ménagées

à cet effet dans les maçonneries de l'ouvrage

(tête d'écluse ou pont le plus souvent), les "coulisses".

Bateau

: pour le marinier, bateau de commerce,

péniche, automoteur.

Le marinier emploie rarement le terme

de "péniche". Usage recommandé en toutes

circonstances, ne serait-ce que pour éviter de dire n'importe quoi

(nommer

"péniche" un coche

de plaisance par exemple).

Le bateau, c'est tout ce qui flotte et peut se mouvoir (par opposition

à l'établissement

flottant qui

est statique)

en portant au minimum une personne et éventuellement

(souvent même) du matériel : fret, bagages, habitation... On peut

nommer "bateau" aussi bien le minuscule acon

des boucholeurs et ostreiculteurs

que le plus gros des super-tankers. Comme le marinier, le kayakiste et

le canoëiste

parlent plus volontiers de bateau que de kayak

ou canoë.

Le bateau est le véhicule qui présente

la plus large palette de formes et de tailles, du kayak monoplace de

surf au

gigantesque porte-avions. En outre, il est le moyen de transport le

plus économique hormis la marche et le vélo.

Pour

apprendre aux enfants le riche univers des bateaux fluviaux, voir

l'ouvrage "Kevin

et Gwendo vont en bateau ". (cliquer

sur le titre)

Bateau à

chaînes

: sorte de bac

en libre-service

assez répandu dans le Marais Poitevin et le Marais Audomarois, où ils

permettent l'économie de coûteuses passerelles. Un système de bateau à

chaînes est composé d'une barque de taille variable selon l'endroit,

reliée par ses deux extrémités aux deux berges de la rivière par une

chaîne de longueur égale à la largeur de la-dite rivière. Si le bateau

est de l'autre côté quand il arrive, l'usager n'a qu'à tirer sur la

chaîne fixée à terre de son côté, et haler le bateau jusqu'à

lui. Une fois monté à bord, il se hale au moyen de l'autre chaîne,

jusqu'à l'autre rive. Ce système donne entière satisfaction à tous, et

a tendance à se développer dans cette région éminemment touristique.

Bateau

à passagers

: bateau spécialisé

dans le transport de personnes, dans un but essentiellement

touristique. C'est en quelque sorte la version moderne de

loisirs des anciens coches d'eau.

Sous cette appellation on trouve aussi bien le petit bateau d'un

dizaine de mètres qui transporte une douzaine de touristes pendant une

mini-croisière d'une heure ou deux, que le paquebot fluvial qui dépasse

100 mètres, aménagé comme un hôtel pour recevoir plusieurs dizaines de

passagers pendant une semaine ou plus. Les célèbres bateaux-mouche

sont des bateaux à passagers. Ce peut être aussi un ancien

bateau de commerce aménagé en restaurant naviguant ou en

hôtel.

Un permis spécial est requis pour piloter un bateau à passagers.

Bateau

d'intérêt patrimonial

: bateau qui a reçu ce label de la Fondation

du Patrimoine Maritime et Fluvial

en raison de critères définis comme sa technique de construction, son

âge, certaines spécificités mécaniques, la personnalité de son

propriétaire, etc. Très peu de bateaux fluviaux ont à ce jour reçu ce

label, car il a en fait pour but d'affranchir les bateaux de certaines

taxes. Or seuls les bateaux maritimes sont assujettis à celles-ci.

Jusqu'à tout récemment (2011) un bateau fluvial ne pouvait pas recevoir

ce label, uniquement pour cette raison. Lacune comblée puisque la

Fondation, en 2011, a étendu le label aux bateaux fluviaux. La

procédure à suivre est plutôt simple : d'abord un questionnaire en ligne (Internet)

sur le bateau, avec quelques pièces jointes (photos et documents

relatifs à l'histoire du bateau), puis un dossier papier à envoyer.

Nous ne saurions trop suggérer aux propriétaires de beaux bateaux

fluviaux de déposer une candidature, afin de faire poids et de montrer

que l'eau douce, elle aussi, porte des bateaux, et pas que des laids.

Bateau-lavoir

: grand

lavoir flottant,

conçu pour accueillir de nombreuses lavandières.

Le bateau-lavoir est un établissement privé et

payant à l'usage du public. Au contraire du moulin-bateau,

le bateau-lavoir

est généralement statique et ne se

déplace qu'exceptionnellement, son emplacement lui est

attribué par décision administrative. On

connaît néanmoins le cas de bateaux-lavoirs qui se

déplaçaient pour aller au-devant de leur

clientèle. Il en reste deux aujourd'hui en France,

conservés dans un but patrimonial. Ils sont tous deux

à Laval et classés MH.

Bateau-mouche

: bateau

de transport touristique de passagers, pour des

croisières relativement brèves, de l'ordre de une

à quatre heures. Les premiers de ces bateaux ont

été construits dans le quartier de la Mouche,

à Lyon, d'où leur nom.

Bateau

nantais

: évolution

ultime du chaland

de Loire, localisée à la basse-Loire.

Cette évolution, qui se passe au cours de la seconde

moitié du XIXe siècle, fait abandonner

progressivement par le chaland, d'une part sa piautre

au

profit d'un gouvernail axial à ferrures, d'autre part sa levée

au profit d'une étrave.

Et

enfin le

sens d'abaissement du mât change avec l'adoption de treuils

métalliques plus petits et plus commodes que le gros guinda :

désormais, le mât s'abaisse non plus vers

l'avant mais vers l'arrière. En revanche, le bateau nantais

conserve de ses origines l'assemblage des bordés à clins,

qui ne sera

abandonné à son tour qu'avec la construction

métallique qui apparaît dans les années

1920.

Bateau-porte

:

bâtardeau se présentant comme une sorte de

grande coque métallique bombée, et qui vient se

placer comme un bâtardeau

classique

pour

le même usage. Cette coque peut se remplir ou se vider d'eau

selon qu'on veut la placer ou l'enlever.

Batelet :

terme administratif, synonyme de "bachot".

Batelier :

personne dont la profession consiste à transporter de la

marchandise ou des personnes par la voie fluviale, avec un bateau dont

il a la propriété ou simplement la

responsabilité. Synonyme : marinier. Batelier est

plutôt employé dans le sud. Voir le site du Musée

de la Batellerie.

Batellerie :

le mot a plusieurs sens, tous dérivés les uns des autres. Il désigne

l'activité

qui consiste à transporter des marchandises par voie d'eau. Il désigne

aussi

la corporation qui effectue ce travail. De même l'emploie-t-on pour

désigner

l'ensemble des gens et bateaux particuliers d'une région ; on parle

ainsi de

la batellerie bretonne, de la batellerie d'Alsace, etc...

Liens

: Navigation,

Ports et Industries, société

de transport fluvial Mindoro

Batillage : vagues plus ou moins hautes formées

par les mouvements des bateaux. En canal, la vitesse est limitée à 6 ou

8 km/h pour éviter que le batillage ne soit trop agressif pour les

berges, et les érode prématurément. On dit aussi parfois "babillage".

Bâtiment : bateau de plus de 20 tonnes. Il est

prioritaire sur les bateaux plus petits.

Battre en arrière : inverser le sens de rotation

de l'hélice, généralement pour s'arrêter (il n'y a pas de frein sur un

bateau !).

Bau : sur un bateau, pièce de charpente

transversale placée à une certaine hauteur par rapport à la sole, et

destinée à maintenir l'écartement des bords. Ce terme est plutôt

maritime et en batellerie, on lui substitue ceux de "overgands" ou

"matières".

Par extension, ce terme désigne aussi la largeur du bateau.

Bauquière : sur un bateau, pièce de renfort

longitudinale fixée à la paroi interne du bordé, et destinée à recevoir

l'extrémité du bau.

Bé de cane

: forme

primitive du bateau berrichon,

directement adaptée

du chaland

de Loire, dans les années 1830. Ce terme vient de la forme de

la levée avant de ce bateau, qui

évoquait (avec un peu d'imagination) un bec de canard. C'est la même

étymologie que l'outil du menuisier, le bédane.

Pour

en savoir plus sur le canal de Berry et ses bateaux, voir l'ouvrage "Un canal pas

comme les autres, le canal de Berry ". (cliquer

sur le titre)

Bêche : ancien bateau de la Saône, synonyme de "bâche".

Becquey (Louis) (1760-1849) : Directeur Général

des Ponts et Chaussées, ce qui équivalait à une charge de Ministre des

Travaux Publics sous la Restauration, de 1817 à 1830, à qui la France

doit la majeure partie de son réseau fluvial. Devant la montée en

puissance de l'industrie et sa demande croissante en moyens rapides et

fiables d'approvisionnement et de débouchés des centres industriels,

Louis Becquey promulgua les 5 août 1821 et 14 août 1822, une série de

lois connue sous le nom de "Plan Becquey", destinées à permettre la

création d'un grand réseau fluvial moderne. Physiquement, le Plan

Becquey est basé sur deux points. Le premier est l'ouverture de nouvelles

voies d'eau, canaux et rivières canalisées, par des mesures

financières incitatives, et la modernisation des voies déjà existantes

(les grands canaux de jonction de l'Ancien régime, notamment, comme

ceux de Briare,

du Midi,

d'Orléans,

de Picardie, du Centre...).

Le deuxième point est la première vraie normalisation

des ouvrages de tout ce réseau sur un gabarit minimum unique :

30,40 m sur 5,20 m, avec une hauteur libre de 3 m, et

un mouillage

de 1,60 m (pour un tirant d'eau de 1,20 m). Freycinet ne fera que

reprendre l'idée 58 ans plus tard. Cette normalisation a connu quelques

exceptions, comme en Bretagne, en Cotentin et en Berry. Elle a

néanmoins été très largement appliquée ailleurs, et un tel gabarit a

permis une navigation sûre, sur de très grandes distances, à des

bateaux portant jusqu'à 150 tonnes. Quant au volet financier du plan,

il consistait en un mélange original de concession et

d'emprunt dans lequel l'Etat assumait la plus grande part des

risques, en plus des travaux, et dont les mesures avantageuses ne

pouvait qu'inciter les compagnies concessionnaires à se lancer dans la

construction de nombreux canaux. À Louis Becquey et à son plan, nous

devons la plupart des canaux latéraux, plusieurs canaux

de jonction supplémentaires (ou leur achèvement), le tout

totalisant plus de 3000 km, et de nombreuses rivières

canalisées. Le gabarit Becquey a été presque totalement

éclipsé par celui de Freycinet à la fin du

XIXe siècle, mais on peut néanmoins retrouver ce gabarit des années

1820-1830 sur une partie du canal du Nivernais

(entre Cercy-la-Tour et Sardy-lès-Epiry), le Cher,

la quasi-totalité des rivières angevines et occitanes, le versant Seine

du canal

d'Orléans (cette

liste n'est pas exhaustive).

Louis Becquey (1760-1849), lithographie

de Engelmann

(Portrait aimablement transmis par Solange Becquey,

arrière-arrière-petite-nièce de Louis Becquey, que nous remercions)

Pour

en savoir plus sur Becquey et son plan, suivre ce

lien

Bélandre : ancien bateau

de canal originaire des

Flandres, et apparenté à la péniche

flamande. La bélandre a

des formes encore plus pleines que cette dernière, presque

caricaturales.

Béquille

: voir "brimballe".

Bergade : Sur

la Dordogne

et l'Isle,

perche ou bourde employée pour diriger le bateau en l'éloignant des

rochers et hauts fonds.

Berge : limite physique entre la surface liquide

et la terre ferme.

Berrichon : ancien bateau

de transport, devenu très

rare, aux dimensions adaptées à la navigation sur le canal

de Berry, au gabarit réduit. Un berrichon a

à peu près les dimensions d'une voiture de train Corail, soit 27,50 m

sur 2,60 m.

Naviguer avec un tel bateau garantit un succès certain, notamment

auprès des mariniers pour qui il est emblématique de la grande époque

de la batellerie, où on les comptait par centaines. Il en reste

aujourd'hui moins d'une dizaine.

Pour

en savoir plus sur le canal de Berry et ses bateaux, voir l'ouvrage "Un canal pas

comme les autres, le canal de Berry ". (cliquer

sur le titre)

Bertingue :

Sur les bateaux du centre de la France, synonyme d'hiloire. Sur le bateau berrichon : bortingle.

Besace

: Sur

la Loire, bateau de queue d'un couplage, décalé de quelques

mètres vers l'arrière par rapport au "boutavant" ou bateau de tête.

Synonyme : coue ou bateau de coue.

Besogne

: ancien bateau

de charge de la basse-Seine, qui a succédé au foncet aux

XVIIIe et XIXe siècles.

Betchète

:

bateau de petite taille (19 m sur 2) d'origine wallonne. Sa forme

l'apparente à la mignole

ardennaise. (Lien Wikipédia)

Béton

: la

guerre de 14-18 a consommé beaucoup d'acier. Pour pallier ce manque,

l'on expérimenta, avec succès, la construction de bateaux en béton

armé. Etonnemment, ce matériau vieillit bien et certains bateaux de

ciment naviguent ou flottent encore. On peut voir de nombreuses batais en

béton dans le Marais Poitevin. Des voiliers aussi ont bénéficié de

cette expérimentation. Lien : Jules,

voilier en béton armé.

B.I.P. : Voir "bateau

d'intérêt patrimonial"

Bief : à l'origine, canal artificiel d'amenée

des eaux vers un moulin. Par la suite, le terme s'est étendu à la

portion de rivière comprise entre deux moulins, puis enfin à la partie

de canal comprise entre deux écluses. Le F, qui est d'introduction

récente (on écrivait "biez", ou même "bié" jusqu'au XIXe siècle), se

prononce ou non selon les régions. Un bief porte toujours le nom de

l’écluse qui le soutient, sauf dans le cas d’un bief de partage, qui ne

porte pas d'autre nom que celui-ci même de "bief de partage" (voir

ci-dessous)*, car soutenu par les deux écluses situées à chacune de ses

extrémités. Etymologie : celte "bedo" ou "bed-alo" : lit (cf. l'anglais

"bed" et l'allemand "Bett").

*Il peut cependant porter un nom non officiel inspiré par un

lieu qu'il arrose. Par exemple on peut parler du "bief de Montchanin,

ou de Longpendu" pour le bief de partage du canal du Centre.

Bief de partage : sur un canal joignant deux

vallées en franchissant une ligne de collines, bief le plus élevé du

canal, où arrive, par des rigoles,

la majeure partie de

son eau d'alimentation stockée dans des étangs-réservoirs. Un tel

canal, dit "de jonction à bief de partage", est comparable à une route

reliant deux vallées en passant par un col, le bief de partage étant ce

col. L'invention en est attribuée à Adam de Craponne au XVIe siècle, et

la concrétisation à Hugues

Cosnier au siècle

suivant (canal de Briare).

Le

difficile choix d'un bief de partage : le cas du canal de Bourgogne (Cliquer

ici)

Bigue

: grue montée sur un ponton

flottant, pour effectuer des travaux sur le canal ou la

rivière, ou sur des bateaux. Le mot viendrait, selon le

Larousse, du provençal "biga" qui signifie "poutre". Nous y

voyons aussi, et ce n'est pas contradictoire, une

déformation de "bique" qui, dans le langage populaire,

désigne une chèvre, cette dernière

étant tout aussi bien le sympathique caprin que nous

connaissons, qu'un engin de levage assez rustique, mais très

semblable dans son principe, à la bigue des travaux

hydrauliques.

Bilge

: dans le fond du bateau, mélange pas très ragoûtant d'huile et d'eau.

Bille, billard, billette

: mèche

de la piautre du

chaland

ou du fûtreau

de

Loire. La "bille" (ou "billard" ou "billette"), qui repose sur les ménicles

et le tableau

arrière est

très oblique.

Biller : sur

la Loire, faire pivoter le bateau le nez vers l'amont pour freiner sa

descente et franchir un pont en toute sécurité. C'est le travail du

billeur. Plus généralement en marine de canal, accrocher l'attelage ou le moyen de traction depuis la terre à la fintrelle ou corde de traction du bateau

Billot :

sur un chantier de construction navale, ce terme désigne un

fort plot posé sur le sol et qui supporte une

cöette, fort madrier transversal sur lequel on construira le

bateau.

Birran : sur le lac Léman,

brise thermique nocturne qui souffle depuis la terre dans la région de

Thonon-les-Bains.

Bisoton :

sur le lac Léman, brise thermique nocturne qui soufle du nord, comme la

bise.

Bitte :

organe d'amarrage en forme de champignon plus ou moins gros et fixé à

terre sur

un quai ou un couronnement d'écluse. Etymologie, le norrois biti.

Bitton : pièce en fonte fixée sur les fargues et servant à guider un câble. On dit aussi chaumard.

Bizet

(vent):

terme ligérien pour désigner le vent du nord, la bise.

Blanc : remorqueur qui voyage sans convoi, à vide.

Bleus : ancienne société de remorquage basée à Conflans-Sainte-Honorine

Blin : barque de la

Brière, plus grande que

le chaland.

Blina : pièce d'étrave spécifique au blin de

la Brière. Cette pièce rappelle, par sa forme en escaliers symétriques,

les pignons des maisons flamandes,

à l'envers et plus étroit.

Bloc

: poulie

(dans le Nord).

Boête

: prélèvement en nature sur la cargaison, dans des limites fixées

contractuellement, qui était autorisé aux mariniers de Loire quand ils

transportaient du vin ou du sel, ce qui était assez fréquent. Ce droit

a été institué pour

éviter les mises en perce abusives et clandestines qu'effectuaient

auparavant les mariniers qui dénaturaient le vin en remplaçant celui

qu'ils avaient bu par de l'eau. Ne pas confondre avec le "droit de

boête" (voir ci-après).

Boête

(droit de)

: taxe prélevée par la "Communauté des Marchands Fréquentant la Rivière

de Loyre et autres Fleuves Descendant en Ycelle" sur les marchandises

transportées. Le produit de cette taxe était affecté aux travaux

d'entretien de la navigabilité de la Loire et de ses affluents. On a

ainsi une sorte de paradoxe, nous dit Françoise de Person, historienne

de la Marine de Loire : la Communauté luttait contre les péages féodaux

abusifs, institués souvent depuis fort longtemps, et qui devaient

servir au même usage (mais souvent les seigneurs n'honoraient pas leurs

engagements). Mais elle s'est vue contrainte d'en instituer un

elle-même pour remplir sa mission !

Boieraak : bateau

de charge hollandais, de

forme intermédiaire entre l'aak

et le tjalk.

Couramment aménagé pour la plaisance.

Boille :

sur le lac Léman, bouée ou gros flotteur en fer-blanc, aujourd'hui en

plastique.

Boire : bras mort sur la Loire moyenne et basse ainsi que l'Allier.

Sur la haute Loire, le terme rhodanien de "losne" (ou "lône") a

tendance à

supplanter "boire".

Boitas

: sur les bateaux de Loire, long espar horizontal, placé au pied du

mât, et destiné à écarter le point d'écoute de la voile afin d'offrir

au vent la plus grande surface de toile possible. Etymologie :

scandinave "beitas".

Boite à pompe : sur les bateaux en bois, long

tube cylindrique vertical, fixé le long d'une membrure

au niveau du sentineau

et

descendant le plus bas possible, et destiné à recevoir le corps de

pompe (la "célestine").

Bollard, boulard, bitte : organes d'amarrage

cylindriques ou en forme de champignon, sur le quai ou le bateau. Pour

désigner l'organe à quai, le marinier emploie volontiers le terme

"pieu".

Bollard

d'écluse.

Bollards de bateau.

Bollard

ou boulard

flottant : bollard qui accompagne la descente ou

la montée du bateau dans l'écluse, ce qui est

très pratique. Monté sur un gros flotteur, il

coulisse entre deux rails verticaux qui lui servent de guides,

à l'intérieur d'une grosse rainure

ménagée dans le bajoyer. Des bollards flottants

équipent généralement de hautes

écluses comme sur le canal

du Centre ou

le Rhône,

mais on en trouve aussi sur le canal

de l'Ourcq,

dont les

écluses ont une chute moyenne de... 50 cm ! (Il y avait sûrement une

enveloppe

budgétaire trop lourde...). On aimerait en voir plutôt sur certains

canaux comportant

des écluses de haute chute, comme Roanne-Digoin.

Bollard flottant de l'écluse de St-Pierre-Bollène, sur le Rhône

Bonde

: vanne placée au fond de la cuvette d'un canal ou d'un

étang-réservoir, et dont la fonction est de permettre, si besoin est,

la vidange la plus complète possible de l'ouvrage. Synonyme : vanne de fond.

Bonget :

Grosse défense ronde en chanvre tressé, remplie de liège, pour protéger

la péniche

en cas de choc.

Bord,

bordé : planche constitutive de la bordaille.

Etymologie, le norrois bord, planche. Le mot est

passé, comme beaucoup d'autres d'origine fliuviale, dans le langage

courant. L'ensemble des bords d'un côté constitue le bordé

ou la bordaille.

Bord à

bord

: Se dit lorsque deux bateaux sont à couple.

Bordaille

: flanc du bateau.

Bord d'hors

:

sur une rivière canalisée,

côté

opposé à la rive aménagée

pour le halage.

Voir "avaterre".

Bord du dessous : partie de la bordaille immergée à vide, ou "oeuvres vives".

Bordé

(être) : en

canoë, on est

"bordé gauche" quand on pagaie

à

gauche, et "bordé droit" quand on pagaie à

droite, bien

sûr. On peut se "déborder" ponctuellement pour des

manoeuvres spécifiques.

Bornan: sur le lac Léman, vent

du sud dominant et traitre, brusque et fort, qui affecte

particulièrement la région d'Evian, Thonon et Meillerie. Il peut

atteindre 7-8 beaufort.

Borne fluviale : borne,

généralement en pierre, sur laquelle sont

portées diverses indications, et notamment la distance du

lieu par rapport au point d'origine de la navigation.

Borne de

Loire au port d'Artaix (Saône-et-Loire).

Une

borne semblable à Châteauneuf-sur-Loire

(Loiret)

Bortingle :

hiloire

ou denbords

(se dit dans le Centre et plus spécifiquement en Berry).

Bosse : rive

intérieure d'un méandre,

convexe. Il s'y forme généralement de l'aï.

Contraire : "creux"

ou "ganche".

Autre sens : en canoë-kayak, la bosse

désigne une corde de sécurité.

Bossoir : sorte de petite grue ou potence permettant la mise à l'eau et la remontée d'un bachot.

Bot

: digue dans le Marais

Poitevin. On écrit parfois "booth" sous l'influence du hollandais (les

Hollandais ont contribué à

l'aménagement de cette région). Le "contre-bot",

ou "contrbot" (non, il n'y a pas de coquille) est un fossé

de drainage établi à la base du bot.

Bouchain

: sur un bateau de type automoteur

métallique,

partie arrondie qui réunit la bordaille

verticale et le fond du bateau (la sole),

horizontal. Quand cette partie forme un angle droit, on parle de

"cornière" ou

d'"enchème".

Deux

vues d'une coque hollandaise à bouchains

Ce terme peut se restreindre à

désigner la partie arrondie de la coque qui relie l'étrave

à la

sole. Dans ce cas, on parle de "genouillère"

pour désigner la partie arrondie entre la bordaille et la

sole.

Sur un kayak ou un canoë, le bouchain

désigne plus globalement le flanc arrondi du bateau.

Bouchure : élément amovible de certains systèmes

de pertuis

se présentant

comme une planchette rectangulaire d'environ 40 cm sur 30, et muni d'un

manche plus ou moins long selon son rang en hauteur dans le pertuis

fermé. Synonyme dans ce sens : apparêt.

Dans les barrages modernes, ce mot désigne, par extension,

toute une partie mobile de l'ouvrage,

généralement un clapet hydraulique ou

mécanique.

Pour

en savoir plus sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".

(cliquer sur le titre)

Boucle : Extrémité d'un cordage formant une

boucle au moyen d'une épissure

et servant à l'amarrage. Synonyme : gonette.

Bouffer de la lune

: naviguer en dehors des heures légales d'ouverture des écluses, en

demandant à passer en régulation.

On dit

aussi "brûler son matelat".

Bouge : sur un bateau, convexité du pont,

transversale et vers le haut. Elle a pour but d'éviter que l'eau stagne

sur celui-ci et de faciliter son écoulement vers l'extérieur, où elle

sort par les dalots.

Boulée (vannettes) : planchettes en

bois et métal, héritères des apparêts

des anciens pertuis,

destinées

à assurer la bouchure

de barrages

mobiles.

Leur nom vient

de leur inventeur, l'ingénieur Boulée, au XIXe

siècle.

Vannettes

Boulée du barrage de Suresnes (Seine)

Vannettes

Boulée en place sur un barrage de la haute Seine. (photo

E.Berthault)

Bouline : sur la Loire :

cordage qui maintient la voile en avant pour l'aider à "faire les

fesses" et lui faire prendre le vent dans la meilleure direction. Elles

sont au nombre de deux et fixées, une extrémité à mi-hauteur du bord de

la voile, et l'autre extrémité à l'avant du bateau. On dit aussi

"boute-vent", à ne pas confondre avec "boutavant".

Boulon plongeur : boulon à tête plate et percé à l'autre extrémité de façon à y passer un petit cordage, et servant à boucher en urgence une voie d'eau.

Bourde :

sur la Loire : perche ferrée

servant à manoeuvrer en prenant appui sur le fond.

Bourdonnière

:

grosse pierre taillée du radier

de

l'écluse, qui porte le pivot

de la crapaudine.

Bournayage ou

bournoyage

: sur les anciens

bateaux de rivière, en particulier sur la Loire, technique

particulièrement violente et dangereuse

d'évitement des obstacles par usage du bâton de

marine et des arronçoirs.

Bourrer

: remplir manuellement, à la pelle, les endroits inaccessible de l'houle (la cale).

Bourse

d'affrêtement :

bâtiment public appartenant à VNF, où

sont attribués les frets, selon des règles bien

précises.

Bout à

quai :

position du bateau

garé le nez contre la berge, dans les gares d'eau, ce

qui permet de

gagner de la place.

Dans le large du Bassin-Rond, sur l'Escaut, il y avait

jusqu'à

80 péniches garées ainsi bout à quai,

en attente

de passer l'écluse d'Iwuy.

Bateaux

amarrés bout à quai dans la gare d'eau de

Dorignies,

près de Douais, sur la Scarpe. (photo J-Claude Verrier)

Boutavant

: dans un couplage

d'anciens bateaux

de

Loire, ce mot désigne le bateau placé en avant de

l'autre, de quelques mètres. L'autre bateau est le "bateau

de coue" (bateau de queue) ou "besace".

Boute-vent :

voir bouline.

Bouter : action qui permet de repousser, depuis

son bord, un bateau tractionné

et

de le maintenir loin de la rive, en poussant sur une longue et forte

perche ou

bâton de marine.

Bouteur

: sur les bateaux de commerce, gouvernail avant,

escamotable, et

bien pratique en cas de grand vent latéral quand le bateau

est vide, donc haut sur l'eau.

Bouteur

escamoté dans la coque à l'avant d'un freycinet

Bracon : sur les portes d'écluse en bois, le

bracon est un fort madrier oblique qui renforce le vantail

et maintient sa quadrature. Il va du coin formé par l'entretoise

haute et le poteau

busqué, au

coin opposé formé par l'entretoise basse et le poteau

tourillon. C'est exactement la même disposition que sur des

volets ou des portes de grange en bois, et l'ensemble, pour un vantail

droit vu d'aval (donc à gauche), dessine un Z. Si la porte est très

haute, une porte

aval par exemple, il peut y avoir deux bracons de part et d'autre de

l'entretoise médiane, l'ensemble dessinant, pour un vantail droit vu

d'aval, deux Z l'un sur l'autre. On parle aussi d'"écharpe".

Autre sens : sur les bateaux de Loire, autre nom donné aux épontilles.

Brai : sur les bateaux de Loire, cordage qui

lève la partie inférieure de la voile de manière à ménager une

"fenêtre" par laquelle peut voir l'homme qui gouverne à la piautre.

Action du brai

(bateau "Montjeannaise")

Braies

: sur les bateaux

de Loire, haubans qui

maintiennent le mât.

Braye

: sur la Loire, filet de pêche

en forme d'entonnoir (cf Saint Jean de Braye).

Brêlage,

brêler un convoi : solidariser,

arrimer entre eux les éléments d'un convoi

poussé : pousseur

et barges.

Pour

l'opération inverse, on dit "débrêler",

mais aussi "casser un convoi".

Brick

ou bricq : sur le

Rhône,

ancrage de

sécurité constitué d'un long espar de

bois muni à son extrémité

d'un pic à trois dents. Cet espar coulisse dans un logement

vertical ad hoc ménagé dans le bateau et on

l'enfonce au fond pour s'amarrer. Ce système a

été repris sur les grands remorqueurs

à roues

à aube du Rhône au XIXe siècle. On trouve ce système actuellement sur

des bateaux de commerce et ailleurs que sur le Rhône. Il est très

pratique car il permet d'éviter de chercher un amarrage à terre.

Bricker

ou bricquer : sur le

Rhône,

s'ancrer au brick (voir ci-dessus).

Autre sens : pour un jouteur,

tomber à l'eau.

Bricole

: large harnais

que se passe le haleur

en bandoulière pour tirer le bateau sans être

blessé. "Halage à la bricole" est synonyme de

"halage humain". Synonyme : las.

Halage à la bricole sur le canal de

Berry au début du XXe siècle.

Autre sens : type de

bateau de la vallée de la Sarre, apparenté à la mignole

et au scute. On précise

même "la bricole sarroise".

Brigade Fluviale : Voir cet

article

(en chantier)

Brimballe ou brimbelle

: système rudimentaire de manoeuvre des vantaux

d'une écluse, en l'absence de tout cric, cabestan ou vérin. La

brimballe est une longue tige métallique articulée par une rotule à la

passerelle du vantail, et munie d'une poignée

à son autre extrémité. Il suffit de tirer ou pousser sur cette dernière

pour ouvrir ou fermer le vantail. Rudimentaire, certes, mais d'une

fiabilité sans faille. Synonyme : béquille.

Brimballe de l'écluse de

Maillé, sur le canal de

Bourneau

Manoeuvre d'écluse à la brimballe.

Brise-lame

: cornière placée

sur le denbord

(ou hiloire), de

façon à empêcher les

vagues d'entrer dans la cale, surtout lorsque le bateau est bien

chargé en rivière.

Brize

: dans la terminologie des anciens pertuis,

synonyme de "volée".

Bronquer

: sur le

Rhône, heurter une

pile de pont.

Brotteau :

sur le Rhône, broussailles

près d'un cours d'eau, îles et bancs de graviers où

peut paître le bétail. Ce mot a donné son nom

à un quartier et une gare ferroviaire de Lyon, aujourd'hui désaffectée.

Brûler

son

matelas : synonyme de "bouffer

de la lune" .

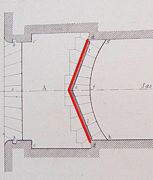

Busc : marche

en maçonnerie, formant un angle pointé vers l'amont,

contre laquelle s'appuie la base de la porte d'écluse

fermée qui est dite alors "porte busquée".

Plan d'écluse : le busc (manuel de

l'ingénieur De Bauve 1878)

Busc de la porte

amont de l'écluse d'Orléans, en cours de réhabilitation en 2007

Butée

(d'arrêt) : sur les anciens pertuis,

pierre ou pièce métallique en saillie sur le couronnement,

sur la rive

opposée au chandelier,

et arrêtant la course de la volée

vers l'aval.

Butée

d'arrêt (maquette de pertuis)

Butée

d'arrêt (maquette de pertuis)

Pour en savoir plus sur les pertuis et portes

marinières, voir l'ouvrage "Du

pertuis à l'écluse". (cliquer sur

le titre)

Butte (taper dans

la butte) : se

dit lorsque l'on

remonte une rivière en crue.

Butty : narrow-boat

dépourvu de

moteur. Dans la batellerie britannique, le

marinier possède souvent deux narrow-boats qui naviguent

l'un remorquant l'autre dans les canaux étroits, ou

à couple dans les rivières et canaux larges. Dans

les deux cas, il suffit qu'un seul des bateaux soit

motorisé, c'est le "motor-boat", et l'autre est le "butty".

"Butty" est une déformation de "buddy" qui signifie

"compagnon".