C.G.N.H.P.L.M. ou H.P.L.M. : Compagnie Générale de

Navigation, du Havre

à

Paris, Lyon et la Méditerranée. Grosse compagnie

de

transport fluvial, issue de la fusion de deux compagnies, qui a

régné sur les rivières et canaux de

1850 à

1972. Cette très importante société,

extrêmement bien organisée et

hiérarchisée,

qui possédait une flotte nombreuse et diversifiée

(remorqueurs, bateaux tractionnés, automoteurs) et des

agences

bien réparties dans le pays, est un peu

l'équivalent

fluvial d'un Norbert Dentressangle ou d'un Willy Betz.

Le

quotidien d'un employé de la CGNHPLM : cliquez

ici.

C.G.T.V.N.

: Compagnie

Générale de

Traction sur les Voies Navigables. Principale compagnie de

traction mécanique

depuis la berge, née en 1926 et éteinte en 1973, quand tous les

bateaux furent motorisés. La C.G.T.V.N. employait des tracteurs

électriques

sur rails (voie métrique) ou électriques sur pneus, notamment dans

le Nord et l'Est du pays, et des tracteurs diesel sur pneumatiques sur

les canaux

du centre. Une autre compagnie, la Traction de l'Est, exerçait en

Alsace,

exclusivement sur rail par voie de 0,60 m.

Un

ancien locotracteur électrique sur rails de la C.G.T.V.N.

(photo de J-Claude Verrier)

Ça

: rien à voir avec le "ça" de Freud ! Il s'agit,

sur le Rhône, d'un câble de remorque.

Cabanage

: sur les automoteurs, élévation d'environ 1,50 m placée contre la cale devant le passage de la timonerie (la gravelaine) et abritant la cambuse et les toilettes.

Cabane

: terme par

lequel on

désignait, sous l'Ancien régime, les coches d'eau qui

circulaient sur la Loire, et notamment au départ de Roanne,

et exploités par des artisans mariniers à leur

compte.

Cabestan ou vaque:

Treuil à enroulement vertical et à barres horizontales servant à haler

le bateau sur de petite distances. On en trouvait aussi sur les écluses

pour entrer ou sortir les bateaux non motorisés. L'équivalent en marine

de Loire est le guinda, qui est à axe horizontal.

Cabine

:

Logement du marinier sur les péniches appelé aussi

rouf sur les automoteurs.

Cabotière

: ancien bateau de la basse Seine, d'assez grande taille.

Cadène

: terme rhodanien

désignant un pieu, à bord du bateau,

où l'on enroule le câble ou la chaîne.

Cadole

: ancien

bateau de la

Saône, adapté ensuite au canal du Centre.

Sur son fret (du

charbon généralement), on plaçait la

cabine d'habitation des mariniers, la "cadole", qui a donné

son nom au bateau entier. Depuis le nord de la Bourgogne historique

(région de Bar-sur-Seine), jusque dans le sud de la

Saône-et-Loire, la cadole désigne une cabane en

pierres sèches. Il n'est pas impossible que le mot soit

d'origine maritime, désignant une couchette de bateau, et

qu'il soit revenu à la nautique en passant par les vignes

bourguignonnes. On trouve parfois ce bateau nommé "camard".

Cafus ou cafut : dans

le nord, femmes qui chargeaient à la main les briquettes de charbon

dans les bateaux.

Cahotier

: ancien

bateau de charge de la Vilaine.

Etymologie : du village de Cahot, au bord de la Vilaine, où

était chargée la pierre qui constituait le

principal fret de ces bateaux d'architecture ligérienne. Caillebotis

: réceptacle à amarres et cordages.

Cajoler

ou cagoler :

déplacer son

bateau à reculons sur un court trajet en le laissant

dériver vers l'aval, tout en le contrôlant par les

amarres, pour ne pas avoir à le faire pivoter.

Cale

: grand compartiment

qui occupe la majeure

partie du bateau de commerce, et dans laquelle sont

disposées les marchandises transportées. Synonyme

(plutôt dans le nord) : "l'houle"..

Cale de mise à l'eau

: plan

incliné ménagé dans la berge d'une

voie d'eau pour permettre la mise à l'eau ou la

remontée de bateaux transportables sur remorque. Synonyme : rampe

de mise à l'eau.

La cale de mise à l'eau de Briennon (canal

de Roanne à Digoin)

Cale sèche

: bassin destiné à recevoir au sec des bateaux en

contrôle (sondage décennal de l'épaisseur de la coque) réparation

ou en

construction.

La

cale

sèche

est

en communication directe avec le canal ou la rivière, et en

est isolée par un système de fermeture du genre porte

busquée, guillotine ou simplement de bâtardeau à

tampes pour être vidée. C'est

l'équivalent fluvial de la cale -ou "forme"- de radoub

maritime. La mise en cale sèche d'un bateau ressemble aux premières

manoeuvres

d'un éclusage avalant, jusqu'avant l'ouverture de la porte aval. Quand

la cale

est

presque

vide,

le

bateau

est

calé

sur

des

plots

en bois, métal ou béton, et ce calage est affiné avec des vérins

hydrauliques.

Les

cales sèches de Roanne, toute neuves au début du

XXe siècle.

Une

des cales sèches de Courchelettes, sur la Scarpe, avec deux

automoteurs Freycinet en visite. (photo J-Claude Verrier)

Mise

en cale sèche d'un bateau. On voit au premier plan la vanne qui servira

à vider la cale quand le bateau sera entièrement entré et la porte

fermée.

Caler

: avoir

un tirant d'eau de... "Une fois

chargé, mon bateau cale 1,80 m".

Caleyer

: sur le Rhône, profiter d'un contre-courant (un "aï"), quand on est montant, pour gagner de la vitesse en naviguant à la limite du mouillage suffisant.

Calfat

: artisan

spécialisé dans le calfatage.

Calfatage,

calfater : synonymes de palâtrage

et

palâtrer.

Calicot :

Bande de toile de coton que l'on collait avec du goudron sur les

jointures des planches pour étancher.

Calome

:

sur le Rhône, câble spécial de remorquage entre deux bateaux, de 25 à

30 mm de diamètre et long d'une centaine de mètres. D'après Citerna21 du site Vagus-Vagrant,

"ce n'était pas un petit travail quand, après le largage, il fallait

l'allonger sur le pont et la loverdans son caillebotis (réceptacle à

amarres. Voir plus haut).". Nous ne mettrons pas sa parole en

doute.

Calonne

(marcher en -) :

naviguer en couplage, les bateaux légèrement décalés l'un par rapport à

l'autre. Sur la Loire, on parlerait de "boutavant" et de "bateau de

coue".

Camard

: autre nom de la cadole

du canal

du Centre. Ce terme pourrait

trouver son origine dans la forme en bec de canard de la levée avant

de ce bateau, comme pour le "bé

de cane" berrichon.

Cambuse

: Petit coffre avec couvercle et porte,

situé près de la marquise, qui

sert

à placer une gazinière.

Caméré (rideaux)

:

système de bouchure de barrage mobile dû à

l'ingénieur

Caméré, au XIXe

siècle. Le rideau Caméré s'enroule

à la

façon d'une persienne pour s'ouvrir, et se

déroule de la

même façon pour se fermer. Il s'appuie sur une

structure

métallique du genre fermette

de Poirée.

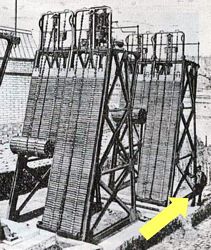

Eléments

de

rideaux Caméré du barrage de Suresnes (Seine). Le

personnage en bas à droite (indiqué par la

flèche

jaune) donne l'échelle.

Campinois

: type de chaland

automoteur de grand gabarit, dont le tonnage atteint 550

tonnes et les dimensions 50 m sur 6,60 m.

En cliquant sur ce lien,

vous verrez une animation offerte par un internaute, Monsieur Pascal

Roland, professeur

de batellerie à Huy, en Belgique, que nous

remercions pour nous avoir autorisé à l'utiliser

ici.

Campionnet ou campionnette

: bateau de type berrichon

fabriqué au

chantier du port Campionnet de Digoin, Campionnet étant un

industriel local du XIXe siècle.

Can

: sur un bateau, tranche d'un bord ou d'une

planche. Origine : vraisemblablement déformation de "chant".

Canadien

:

type de chaland

automoteur de grand gabarit. Le canadien se

reconnaît à son arrière

effilé qui évoque un canoë. Le nom de ce

type de bateau vient, non pas de cet arrière en

canoë, mais du fait que les premiers ont

été construits au Canada et livrés

à la France dans le cadre du "Plan Marshall". Le canadien

porte mille tonnes.

En cliquant sur ce lien,

vous verrez une animation offerte par un internaute, Monsieur Pascal

Roland, professeur

de batellerie à Huy, en Belgique, que nous

remercions pour nous avoir autorisé à l'utiliser

ici.

Canal

: rivière artificielle pouvant

servir à l'irrigation (canal du Forez, canal de Saint-Martory),

l'adduction d'eau

(canal de Craponne), le drainage, la navigation…

Jusqu'à la moitié du XIXème

siècle, il était courant de nommer "canal" une

rivière canalisée. Ainsi le Lez devint-il

en 1694 le "canal de

Graves", le Layon en

1779 le "canal

de Monsieur" (Le futur Louis

XVIII, frère de Louis XVI et comte d'Artois, l'avait pris

sous sa protection), la Soulles en

1830 le "canal de

Coutances"...

Autre sens : support électromagnétique de

communication radiotéléphonique

caractérisé par sa fréquence

hertzienne (ou l'inverse, sa longueur d'onde). Les écluses

sont souvent "sur" les canaux 18, 20 et 22. Les mariniers utilisent le

10 pour s'échanger des informations brèves, et

passent sur le 11 pour discuter plus longuement, afin de

libérer le 10.

Canal de jonction

à bief

de partage : canal reliant les

vallées de deux bassins versants différents, en

franchissant le relief qui les sépare (une ligne de collines

généralement), et donc la ligne

de partage de leurs eaux. Ce canal monte d'un

côté et descend de l'autre, et est

alimenté en son sommet, nommé "bief

de

partage", par des étangs-réservoirs

reliés entre eux et au canal par tout un réseau

de rigoles d'alimentation. Les canaux de jonction à bief de

partage furent les premiers grands canaux construits en France (canal

de Briare 1642, canal

du Midi 1682, canal

d'Orléans 1693, canal

du Centre 1794),

et on peut

en être surpris car ce sont les plus difficiles à

réaliser : l'alimentation en eau est le souci majeur des

ingénieurs chargés de leur conception. Mais leur

rôle à l'époque consistait à

relier des rivières dont on s'accommodait plutôt

bien des conditions de navigation (Loire, Seine,

Garonne,

Saône...),

ce qui

n'était plus le cas au début du XIXe

siècle, époque à laquelle on a

généralisé la construction de canaux

latéraux.

Canal de jonction

par

dérivation : canal reliant les

vallées de deux bassins

versants différents, séparés par un relief

suffisamment faible pour que le canal se sépare du premier

cours d'eau, qui l'alimente, et rejoigne le second en suivant

simplement une courbe de niveau jusqu'au point de franchissement de la

ligne de partage des eaux, à partir de laquelle il peut

descendre vers le second cours d'eau. Plusieurs canaux du nord et la

partie sud du canal

de Saint-Quentin, de la Somme à l'Oise,

fonctionnent sur ce principe. Le canal

de la Sauldre, en Sologne, aussi.

Canal latéral

:

canal qui supplée à la carence de

navigabilité d'une rivière en accompagnant son

cours à une distance plus ou moins grande, et à

une altitude plus élevée pour être hors

d'atteinte de ses crues. Il est alimenté par sa

"rivière-compagne" à son origine, puis par de

petits affluents traversés en cours de route.

Canal

maritime : ce terme regroupe en fait trois

sortes de canaux :

- Ce

peut être un canal établi

latéralement à l'estuaire

d'un fleuve

pour en éviter les difficultés de

navigation (bancs de sable, mascaret...).

Etant

donné la taille des bateaux amenés à

le fréquenter, un canal maritime est

généralement d'un gabarit important. La Somme,

la Seine (canal

de Tancarville),

la Sèvre

Niortaise sont

ainsi équipées, de même que la Loire,

mais le canal maritime de

cette dernière, dit "canal

de la Martinière", est aujourd'hui

fermé à la navigation et ne sert plus

principalement que comme réservoir-tampon du

système de drainage des marais du Pays de Retz.

- Un

canal dit "maritime" peut aussi joindre le port d'une ville et la mer

proche. Le

canal de Caen à la mer, celui du Haut-Dick

appartiennent à cette catégorie.

Celui du Brault appartient

aux deux

premières catégories à la fois.

- Enfin,

un canal maritime peut servir à joindre

deux

mers séparées par un isthme étroit. Ce

type de

canal peut être à niveau, sans écluse

et donc

salé comme les canaux de Suez et de Corinthe, ou bien à bief de partage

comme

le canal de Panama. La France ne possède pas de canal

maritime de ce type. Seule la liaison trans-Cotentin

projetée

par Napoléon 1er, connue sous le nom de canal

des Espagnols en

aurait été si elle avait été

achevée.

Deux canaux maritimes :

Corinthe en haut et Panamà en bas. Deux conceptions différentes.

Canalou

: sobriquet peu flatteur

donné par les mariniers de Loire aux bateliers de canal qui,

passant leurs journées sur le chemin de halage à

tirer leurs bateaux, ne méritaient pas, selon eux, le titre

glorieux de "mariniers". Les rixes étaient

fréquentes entre "canalous" et mariniers de Loire. Cette

rivalité ne dura guère : au cours de la seconde

moitié du XIXe siècle, la batellerie de Loire

disparut complètement, et seuls restèrent les

"canalous".

Canard

: bûche de bois

flotté retenue par un contre-courant ou un obstacle, et qui

s'imprègne progressivement d'eau jusqu'à flotter

entre deux eaux et constituer un danger pour les bateaux pour lesquels

elle est invisible. Des ouvriers, les "pousseurs",

étaient spécialement affectés

à la surveillance de ces bûches, et

étaient chargés de les renvoyer dans le courant. Autre sens : sur l'automoteur, cornière pliée en haut de la membrure assurant la rigidité de l'hiloire.

Candi

: ancien

bateau de la Seine. Il n'est pas

précisé si ce type de bateau était

affecté spécialement au transport de sucre !

Cannap(e)

:

serre-joint utilisé par

les charpentiers de marine pour, entre autres, maintenir les

bordés d'un bateaux avant leur fixation

définitive par clous ou chevilles. Le cannap (ou cannape) se

présente sous la forme d'un grand H articulé, et

son principe est simple : un coin de bois enfoncé entre les

hauts des jambes du H reserre le bas des mêmes jambes.

Le système a été transposé dans la construction de bateaux

métalliques pour l'application de doublantes de bordailles.

Il consiste en l'insertion

d'un coin entre la doublante et une pièce métallique soudée

provisoirement à

la coque, de façon à serrer le plus possible la doublante contre la

coque.

Cannap

Cannap

d'acier. Le coin et la pièce soudée provisoirement apparaissent

clairement (Promener la souris sur la photo). La doublante est au

premier plan.

Canoë

: petite

embarcation de

rivière,

d'origine indienne. Lointain cousin de nos péniches, le

canoë est à l'origine un bateau de charge pouvant

atteindre

la longueur de 10 mètres, et fabriqué en peaux

d'animaux

ou en écorces tendues sur une armature de bois, ce qui lui

confère une grande

légèreté. Le

canoëiste s'y tient à genoux, ou assis sur ses

talons

repliés sous lui, et le manoeuvre avec une pagaie simple,

unilatéralement. Un savoir-faire approprié lui

permet de

garder la ligne droite sans avoir à changer de

côté

à chaque coup de pagaie. Selon sa taille, le canoë

peut

porter plusieurs personnes. Exporté dans le monde entier, et

conçu en acajou, en plastique, en toile ou même en

métal, c'est devenu un bateau de sport et de tourisme

très courant. Associé au kayak,

avec

lequel il ne doit pas être confondu, il est devenu une

discipline olympique (dans laquelle la France -cocorico- est loin

d'être nulle).

Canoë biplace dans un rapide.

Cliquer

ici pour voir l'image dans son ensemble.

(Illustration de l'auteur)

Lien

: "La rivière", un site très très complet sur le canoë et le kayak

Capitaine

: le patron à bord. Il est titulaire du certificat de capacité à conduire les bateaux de commerce.

Capitainerie

: Un port de plaisance est équipé d'un

bâtiment

où travaille le "capitaine" du port, c'est à dire

son

gestionnaire. C'est lui qui s'occupe d'attribuer les emplacements aux

bateaux, d'encaisser les taxes d'occupation, de "faire la police" sur

le port, de veiller à son bon entretien, bref, une foule de

choses. C'est la présence ou non d'une capitainerie qui fait

la

différence entre un port et une halte nautique. Un site

sympa a adopté ce nom.

Capot

: Trappe placée sur l'éveule,

destinée à fermer le poite

ou le reu.

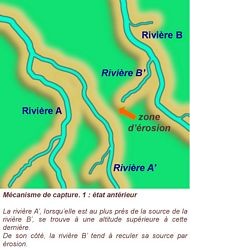

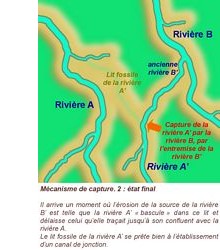

Capture :

phénomène d'hydro-dynamique fluviale par lequel

le

cours d'une rivière est détourné par

une autre,

proche, qui la "capture" et dont le lit devient le cours

inférieur de la première. Ce peut être

dû

à l'action de l'érosion, à

l'exhaussement du lit

par accumulation d'alluvions, puis surverse dans un bassin voisin,

à un basculement géologique, ou à

l'action

conjuguée de plusieurs de ces facteurs. Celles dont nous

voyons

le résultat de nos jours se sont produites à la

fin du

tertiaire et au début du quaternaire.

Quelques

cas de captures en France :

Le

Layon,

dont le cours supérieur (jusqu'à Concourson),

était un affluent du Thouet.

La

Moselle,

dont le cours supérieur (jusqu'à Toul-Nancy)

rejoignait la Meuse avant

d'être capturé par la Meurthe.

La

Loire,

dont le cours supérieur (jusque vers Gien) rejoignait la

Seine par l'actuelle vallée du Loing.

La

Seine

qui, à Paris, empruntait les actuels grands boulevards, et

dont

le cours a été capturé par la

Bièvre (qui

occupait le lit actuel de la Seine) à la hauteur de la gare

d'Austerlitz.

Mécanisme

de capture d'une

rivière

par une autre (animation). Cliquez ici

pour

agrandir la première image dans une nouvelle

fenêtre, puis là

pour

agrandir la deuxième de la même

façon.

Carabus : bachelet d'osier

et de cuir de la vallée du Pô, dans l'Antiquité. Le mot vient bien sûr

directement

du grec

"karabos"

(coquille).

Carapata :

synonyme de haleur, notamment sur le canal Saint-Martin à Paris.

Carénage

: opération consistant à sortir le bateau au sec (en cale sèche par

exemple) pour nettoyer puis repeindre et passer un anti-fouling sur les

oeuvres vives du bateau (sa partie immergée).

Carlinguage

:

sur un bateau automoteur,

ensemble de renforts

fixés sur les courbes à l'arrière

du bateau pour recevoir le moteur.

Carrate : barque de charge du

Rhône.

Carré bleu (ou

panneau bleu) : plaque bleue d'un

mètre-carré, escamotable, placée sur

le côté droit de la marquise

de l'automoteur.

On le

rend visible lorsque l'on va croiser un autre bateau, et que l'on

désire que ce croisement se fasse bord droit contre bord

droit, c'est à dire à gauche. S'il est d'accord,

l'autre bateau arbore également son carré bleu.

On peut aussi utiliser un drapeau bleu de la même taille. De

nuit, il est remplacé par un feu blanc clignotant.

Cargo

: voir "Fluvio-maritime".

Carnet

de jaugeage : voir "verbal".

Cassé

: un bateau est dit "cassé" lorsque son chargement est mal réparti,

trop groupé au milieu de la cale, ce qui entraine un bris du bateau en

deux. On n'aime pas du tout !

Casser un convoi

:

désolidariser les barges et le pousseur d'un convoi

poussé. On dit aussi "débrèler un

convoi".

Cassette

: sur la Loire, coffre en bois

où le marinier range ses affaires personnelles. Ce coffre

est souvent orné de motifs sculptés.

Cast ou casse : grand chaland automoteur pointu adapté à la navigation sur le Rhin.

Castreau

ou castro : sur les bateaux

gréés, forte pièce de bois

sculptée en boite, dans laquelle vient se loger le pied du

mât.

Cave (aller à la - )

:

couler. "Eh Jules, ton bateau va à la cave !".

Ceinture de coque

:

gros renfort métallique (autrefois en bois) en haut de la bordaille, haut d'une dizaine de

centimètres et épais de 15 millimètres, protégeant la bordaille

des frottements agressifs.

Ceinture de défense

:

gros renfort métallique (autrefois en bois), haut d'une dizaine de

centimètres et épais de 15 millimètres, protégeant l'avant et l'arrière

des frottements agressifs.

Célestine :

pompe manuelle au corps

très long, de manière à atteindre le

fond du bateau dans le sentineau ,

en

étant actionnée depuis le plat-bord.

Le pompage à la célestine était

l'exercice matinal quotidien de tous les mariniers sur les bateaux de

bois. Remplacée à présent par des

pompes de cale électriques et automatiques.

Synonyme : "seringue".

Cercueil

: gorge ménagée

dans le couronnement maçonné pour la

crémaillère d'ouverture du vantail. Cette gorge

est couverte par des plaques de tôle d'acier pour permettre

la circulation sans danger de l'éclusier.

Autre sens : ce terme désigne d'une façon

ironique un berrichon

dans un convoi

remorqué en Seine.

Châbleau :

corde de batelier (vieux

français).

Châbler :

attacher à un

câble (vieux français).

Châbleur de pont :

personne qui exerce un métier aujourd'hui disparu qui

consiste

à aider les bateaux à franchir les ponts,

généralement à contre-courant, en les

halant au

moyen de câbles (d'où le nom). Son travail

s'appelle le

châblage (vieux français).

Chadburn : transmetteur d'ordre mécanique depuis la timonerie à la same des machines.

Chaland

: nom générique

donné à de nombreux types de bateaux de transport

fluviaux, parfois même fluvio-maritimes, très

divers autant par la taille que par la forme, la technologie, etc. Les

plus petits chalands sont des barques longues de quelques

mètres, comme le chaland

de Brière, et les plus grands sont de puissants chalands

automoteurs,

dont la longueur dépasse 100 mètres, comme on

peut en voir sur la Seine, la Moselle, le Rhône ou le Rhin.

Chaland de Loire

: principal

bateau de

transport en usage sur la Loire depuis le Moyen Âge

jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le terme "gabare"

(voir ce mot), qui lui est souvent appliqué de

façon un

peu galvaudée, n'est apparu qu'à la fin du XVIIIe

siècle. Le chaland de Loire, dont la forme a

évolué au fil du temps, fut un peu pendant

plusieurs

siècles le semi-remorque de l'autoroute fluviale

qu'était

alors la Loire. Il descendait la Loire au gré du courant, et

la

remontait à la voile carrée, poussé par le vent de mar,

et assemblé en "trains".

C'est un bateau complexe

d'une architecture extrêmement intéressante. Il en

existe aujourd'hui de nombreuses reconstitutions, plus ou moins

fidèles et exactes, tout au long du fleuve. Elles

résultent du travail de nombreuses associations de

passionnés d'ancienne navigation ligérienne, et

peuvent contribuer à la connaissance de ces anciennes

techniques, par leur pratique redécouverte et

réapprise.

Chalandeux,

chalandou : sur la Loire, "chalandou" était un

sobriquet

assez

peu

flatteur que donnaient les lavandières aux mariniers. Ce

n'était cependant pas la pire des insultes (voir plus

bas) ! "Chalandeux"

se rencontre en Bretagne, et n'a pas la même connotation péjorative.

Dans les

deux

cas, ce

terme désigne bien sûr le marinier.

Chalibardon

: ancien type de bateau de l'Adour.

Châlon

:

grand filet de

pêche que l'on traîne en rivière avec

deux bateaux.

Chambiot

: bollard en bois puis en métal sur lequel s'attachait la maillette (corde de halage).

Chambre

: cavité ménagée dans le radier

de l'écluse, au niveau des portes, et dans laquelle tournent les vantaux de celles-ci. La

chambre est délimitée à l'aval par le heurtoir

busqué de la porte.

Chambre

d'équilibre : voir Vanne-toit.

Chameau

: ponton flottant immergeable à volonté, grâce à ses caissons

remplissables d'eau, et pouvant ainsi accueillir un bateau à trop fort

tirant d'eau pour lui permettre de passer sur des hauts fonds, ou de

rejoindre une cale sèche pas assez profonde pour lui. (Suggestion

: ce système pourrait trouver une application dans la remise en service

des cales sèches de Roanne dont la profondeur limitée (0,60 m) ne

répond plus aux besoins des bateaux actuels)

Champignon : bollard

placé sur un quai,

le couronnement

d'une écluse ou une patte d'oie.

Chandelier

: dans les anciens pertuis,

axe vertical métallique sur lequel pivote la volée.

Chandelier

d'ancien pertuis

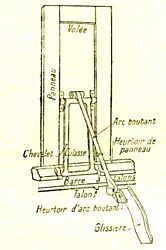

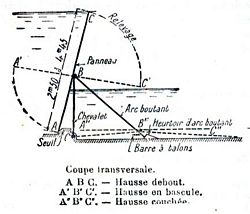

Chanoine (hausses)

: système de bouchure

de barrage

mobile,

proche de la hausse

Aubert dont elle est en quelque sorte une ancêtre. La base de

la

hausse

est libre, la béquille vient s'articuler à

mi-hauteur de

celle-ci. Son abattage est commandé depuis la rive par une

barre

à talons qui court sous l'eau, juste devant la base des

béquilles, et qui sert à les chasser du sabot.

Pour

remonter la haussee Chanoine, on utilise la pression de l'eau sur sa

base. Un des premiers barrages Chanoine a été installé en 1850 à

Montereau sur

la petite Seine,

couplé à l'écluse de Courbeton, aujourd'hui désaffectée.

Schéma

de hausse Chanoine (Notions de Navigation Intérieure, par

E.Fourrey, 1946)

Schéma

du basculement et du relevage d'une hausse Chanoine (Notions de

Navigation

Intérieure, par E.Fourrey, 1946)

Chantier :

fort madrier, posé sur son chant, c'est à dire le

plus petit de ses côtés. Disposé en

plusieurs exemplaires, il est destiné à recevoir

un bateau en construction ou en réparation. Par extension,

le mot s'est appliqué par la suite à l'aire de

construction nautique dans son ensemble, puis à tout espace

de travail, et même dans un sens figuré (le "grand chantier de la

réforme des

retraites"...).

Chapeau

: dans les anciens pertuis,

autre mot pour désigner la volée.

Synonymes : volée, barre, barreau.

Chapeau

de pertuis (maquette)

Charabiat(s)

: surnom

peu flatteur

donné aux mariniers du Haut-Forez, qui naviguaient sur des sapines.

Chardonnet

: forme

donnée à la maçonnerie de l'enclave

des

portes, dans une écluse, de manière

à ce que le poteau

tourillon du vantail épouse de façon étanche cette forme.

C'est une des partie les plus délicates d'une

écluse.

Chardonnet.

Chargé : bateau de transport plein.

Charrière

ou

charroyère :

grand bac sur la Loire et ses affluents.

Charroneau

: sur la Loire, petite embarcation qui devait accompagner les bacs.

Chatte

:

sorte de gabare servant à

charger ou décharger des vaisseaux, en estuaire ou en port

maritime.

Chaudron

: appellation familière pour "remorqueur".

Chaumard

: pièce de bois ou de

métal placée à l'avant d'un bateau, et

formant un guide pour un cordage. Synonyme : galoche.

Chaumard

Chaussée

:

partie fixe d'un barrage,

en maçonnerie. On dit aussi "déversoir".

Chaussée de barrage (le Beuvron à Clamecy).

Chaussée de barrage (le Beuvron à Clamecy).

Chemin

de halage :

chemin placé sur une rive du canal ou de la

rivière canalisée, et d'où

était pratiqué le halage

des

bateaux, qu'il soit humain, animal ou mécanique. La

pratique du halage ayant disparu par suite de la motorisation

généralisée des bateaux, ces chemins,

qui restent prioritairement des chemins de service pour les besoins de

travail des personnels de la navigation (éclusiers

principalement), tendent à recevoir aujourd'hui des

activités de loisirs "verts" : cyclistes, rollers,

cavaliers, randonneurs, avec la consigne que chaque activité

n'entre pas en conflit avec les autres, et à fortiori

n'entrave pas l'action du personnel des DDEdont

c'est

le lieu et l'outil

de travail. De l'autre côté, c'est le chemin (ou servitude) de

contre-halage, large en principe d'un minimumm de 3,25 mètres (10 pieds

du temps de Colbert quand il a institué le Domaine Public Fluvial vers

1670). Lien : le

blog sympa d'un cyclo-randonneur qui voyage par les chemins

de halage.

Chemin de halage (canal de Roanne à Digoin).

Chenal

: partie du lit de la rivière où est assuré un mouillage suffisant pour la

navigation. Il peut être balisé. Dans les râcles, c'est une bande de 15

à 20 mètres de large à partir de la rive qui porte le chemin de halage.

Sous les ponts en rivière, utiliser bien logiquement l'arche côté halage,

et non l'arche centrale.

Chêne, chênard, chênière : bateau

en chêne, comme son nom l'indique. Ce n'est pas vraiment un

type de bateau précis.

Autre sens de chênard :

sur le Rhône, c'est le petit bateau-flotteur qui soutient l'extrémité

de l'axe de la roue d'un moulin-bateau. Sur la

Loire, c'est la foirine ou la foraine.

Cheneau

(système électrique) : système de

halage qui consistait en un long portique aérien placé à l'entrée et la

sortie des écluses jumelles

de certains canaux du nord et de l'est, et destiné, par un système de

trolley ou monorail, à aider les bateaux, alors non motorisés, à entrer

dans le sas et à en sortir. Ce système spectaculaire a disparu quand

tous les bateaux furent motorisés. Les mariniers le baptisaient

familièrement "zinzin".

"Zinzin" installé aux

écluses de Longueil-Annel (canal

Latéral à l'Oise)

Publicité pour le système de halage Chéneau en 1934. Le bateau est un "gros numéro".

Cheval : en plus de son

emploi pour le halage,

le cheval a servi... d'unité marinière de mesure

-ou plutôt d'estimation- pour la puissance du courant des

rivières, en estimant le nombre de chevaux qu'il serait

nécessaire pour vaincre ce courant à la remonte

avec un bateau chargé. Les mariniers parlaient ainsi

volontiers d'une eau de quatre chevaux, de six chevaux..., sachant

qu'une eau "normale" était estimée à

deux chevaux. Cette "mesure" nous est signalée dans les

Ardennes, mais il n'est pas impossible qu'elle ait connu un usage plus

étendu géographiquement.

Chevalage

: technique de dégagement

du chenal navigable de la Loire au moyen d'un "chevau", grande raclette

en bois, tirée par les mariniers pour accroître le

mouillage disponible. Cette technique est couramment

utilisée lorsqu'un bateau s'engrave.

Chevalis

: chenal artificiel, obtenu notamment

par chevalage.

Chevau

: sur la Loire, outil employé

pour dégager manuellement le chenal. Le chevau se

présente comme une sorte de grand rateau tiré par

un bateau, ou poussé manuellement en avant.

Chevelu :

le chevelu d'une rivière est le réseau

formé par

cette rivière et l'ensemble de ses affluents,

sous-affluents,

sous-sous-affluents, etc. L'ensemble des terrains drainés

par le

chevelu d'une rivière constitue son bassin versant.

Chevêtre ou

chevestre :

sur le bateau de Loire, ainsi que sur le marnois,

cordage attaché à l'arrière sur chacun

des

deux

bords,

et frappé par

deux demi-clés sur la bille

de la piautre.

Cela maintient cette dernière en position

axiale déjà calée dans le X formé par les ménicles,

et limite ses mouvements à une rotation oblique. Lorsque le bateau est

lège,

l'empannon

(safran) est moins soutenu par l'eau et le centre de gravité de

la

piautre

se trouve

en arrière de son point d'appui sur le tableau arrière, le chevêtre

empêche

alors son basculement.

Cheville :

pièce de bois en forme de

cône allongé, servant à asssembler

entre eux les éléments minces d'un bateau, comme

les planches de la bordaille

assemblées à clins, ou

celles-ci sur les membrures.

Autre sens : sur les bateaux de Loire, timon de la piautre.

Synonymes : barrette, manchette.

Chèvre

: appareil de levage, genre de grue, souvent sur trois pieds. C'est

aussi un treuil servant à tirer les bateaux au sec sur un chantier.

Chevrette

: digue

disposée en oblique

par rapport au courant et destinée à resserrer le

chenal de navigation pour en augmenter le mouillage,

ou encore orienter le

flot de la rivière vers un moulin. Synonyme sur la Loire :

duis.

Chie-dans-l'iau

:

sobriquet pas vraiment flatteur que donnaient les gens d'à

terre, et notamment les lavandières, aux mariniers, surtout

sur la Loire. Dans le même régistre, on entendait

aussi "mariniasse" et "chalandou". Ces derniers répliquaient

par des amabilités du genre "cul-terreux". On savait

"communiquer" à l'époque !

Chômage :

période de fermeture de la voie d'eau, et qui est mise

à profit par les services navigation pour... travailler

d'arrache-pied aux travaux d'entretien et de réparation des

ouvrages. "Cette année, le canal latéral

à la

Rhébanne sera en chômage du 29 janvier au 30 mars."

Chute

(d'une écluse) :

différence de niveau rattrapée par

l'écluse. Une écluse de haute chute est dite

"bien creuse".

Chômage:

période de fermeture du canal, pendant laquelle on effectue les travaux

nécessaires à son entretien et son bon fonctionnement. Bref, c'est la

période où les agents de la navigation travaillent le plus durement !

Cigare

: nom

familier donné par les

éclusiers aux narrow-boats,

en raison de leur étroitesse.

Ciment

armé : ce matériau insolite en nautique fut

employé

pour la

construction de bateaux au lendemain de la première guerre

mondiale, avec des résultats étonnemment bons,

pour

pallier à la pénurie de métal,

englouti dans les

canons, obus, chars et autres sympathiques engins. De nombreux bateaux

en ciment flottent encore, à défaut de naviguer.

Le

bateau-chapelle "Je

Sers", à Conflans-Sainte-Honorine, en est un. Dans

le Marais Poitevin, on trouve aussi de nombreuses piates fabriquées

dans ce matériau.

Ce bateau à chaînes du

Marais Poitevin, à Arçais, est en ciment

armé.

Cingle : dans

le sud-ouest, méandre

de rivière (par exemple le cingle de Trémolat sur la Dordogne). Le mot

est peut-être à rapprocher de "cinglé" au sens de "dément", ainsi qu'à

"cingler" pour un fouet et pour un navire. En effet, dans tous, on

trouve la notion de courbure, de torsion : une personne "cinglée" a

l'esprit un peu "tordu", un fouet qui cingle décrit alors une boucle.

Quant au bateau qui cingle dans une direction donnée, ce sont ses

voiles qui, gonflées par le vent, sont alors rondes.

Ciselande

ou cesselande : autre orthographe pour "sisselande",

bateau du Rhône

fabriqué à Seyssel.

Citrouille

: local technique destiné à abriter les

éléments amovibles d'un barrage

mobile à aiguilles

pendant une crue.

La

citrouille peut être construite directement sur une des piles

du barrage, auquel cas l'architecte lui donne une forme hydrodynamique,

ce qui donne à l'édicule un cachet certain.

Malheureusement, avec l'automatisation des barrages mobiles, les

citrouilles sont souvent abandonnées puis

détruites (elles ne sont pas transformées en

carosses !). C'est une part du patrimoine qui disparaît ainsi

discrêtement.

Civadière ou civardière :

sur le Rhône,

dans un convoi de bateaux, bateau affecté au transport du

fourrage pour les animaux de halage.

Claire-voie

: ouverture ménagée dans les veules ou

sur une face de la cabine pour donner un accès vertical

à une pièce enfoncée dans la coque, le poate

ou

la salle des machines par exemple. La claire-voie, selon la

configuration des éléments, peut être

une simple

trappe en toit à deux pentes, vitrée et

protégée par un grillage, ou bien une combinaison

formée d'une trappe horizontale et de vantaux verticaux.

Dans la

plupart des cas, la trappe est vitrée pour permettre

l'éclairage naturel de la pièce.

Claire-voie.

Clamme serre-joint

: Serre-joint en acier servant au bâchage de la cale.

Clan

: sur un bateau gréé,

ouverture ménagée dans le haut du mât

pour y recevoir une poulie (un réa).

Autre sens : sur un bateau de canal du genre péniche, membrure de

côté.

Clapet

: partie mobile d'un barrage, souvent manoeuvrée par des vérins hydrauliques.

Cléonage:

disposition d'épis rocheux perpendiculaires à la rive pour rétrécir et

concentrer le chenal navigable en lui fournaissant plus d'eau. Courant

sur le Rhin, et autrefois la Loire et le Rhône.

Clin(s)

: une bordaille est dite "assemblée à clins" quand

les planches qui la constituent se chevauchent de haut en bas sur un

quart ou

un tiers

environ, à la manière des tuiles d'un toit. Cette

technique, qui viendrait des peuples scandinaves, a touché

principalement, sur les rivières, les bateaux

de

la Loire, certaines gabares

de Charente,

les foncets

de la basse Seine et les bricoles sarroises. On

la trouve aussi sur de nombreux

types

de

bateaux

de mer.

Le mot a formé celui de "déglinguer" qui

désigne

l'opération consistant à disloquer un bateau

assemblé à clins, et celui de "requinquer" qui désigne l'opération

inverse, la réparation de bords abimés.

Etymologie : le norrois klink.

Assemblage à clins d'un bateau de Loire.

Beau

bateau suédois,

sur lequel l'assemblage à clins est bien visible. (Photo

Alain Swierkos)

Coaltar

: goudron de houille dont on enduit les

bateaux en bois, très efficace pour protéger la

coque des algues et parasites, tout en la rendant étanche.

Le coaltar se passe à chaud avec un guipon. Le black en est

un dérivé plus raffiné.

Cocarde

: sac de sciure pour meuler sous la coque.

Coche

: bateau

spécialisé dans le transport des voyageurs,

pour lesquels il peut être aménagé de

façon plus ou moins luxueuse. Les coches ont disparu avec

l'avènement du chemin de fer.

Coche de plaisance

: terme officiel pour désigner le bateau

de plaisance habitable, équivalent fluvial du

camping-car. "Péniche" est à

proscrire absolument

pour désigner ce type de

bateau, de même que "Pénichette"

qui est une marque déposée d'un type bien particulier de coche de plaisance. On dit aussi

"house-boat", "housbot" qui est une tentative de francisation, ou tout

simplement "bateau". Lien : Boat-Booking, plate-forme de

réservation de coches de plaisance.

Coche

de pompe : Tube plongeant dans

le fond du

bateau depuis le plat-bord

afin

d'y introduire la pompe à main ("célestine" ou "seringue")

ou le tuyau souple de

la moto-pompe.

Coëtte :

sur un chantier de construction navale, fort madrier qui va recevoir et

supporter

le fond

du bateau, la "sole". Le calage des coëttes est

très important pour assurer une

planéité aussi parfaite que possible de la sole.

Cofferdam :

littéralement "barrage de coffre". Compartiment en cloisons séparat les

citernes des autres parties du bateau pour des raisons de sécurité. Les

cofferdams peuvent être ballastés pour optimiser l'isolation des

citernes entre elles en cas d'incendie de l'une d'elle.

Coin d'inte : sur les bateaux en bois, planche de la bordaille clouée sur la planche du fond à hauteur de l'épaulure, pour renforcer la défense du bateau en cas de choc.

Collier de ragage (ou

racage) : sur un bateau

gréé, et notamment sur les bateaux de Loire,

cordage formant une boucle destinée à maintenir

la vergue contre le mât, tout en lui permettant de coulisser

de haut en bas le long de celui-ci grâce à de

grosses perles en bois.

Collier

de ragage sur un bateau de Loire.

Collier tourillon

:

collier métallique qui maintient le poteau

tourillon d'un vantail

d'écluse, par

l'intermédiare d'un dispositif de réglage et

d'ancrage dans la maçonnerie : la croix

de Lorraine.

Collier tourillon.

Coltineur :

dans un port, ouvrier affecté au déchargement du charbon. Etymologie

vraisemblable

: de "coal", charbon en anglais.

Combles

: un bateau de commerce est dit "chargé en combles" quand son fret est

d'une densité faible (du bois par exemple), ce qui oblige

à le charger très en hauteur, jusqu'à la limite de la hauteur libre laissée par

les ouvrages d'art.

Côme

: Sur la Loire, vivier pour la pêche. Voir "goume".

Commerce : pour l'éclusier, bateau de transport.

Disparu sur certains canaux voués à présent exclusivement au tourisme.

Communautaire (ou unitaire), certificat -

: document nécessaire pour un bateau de 20 m et plus, lui donnant

l'autorisation de naviguer, et délivré par la DDT locale après

expertise et contre-expertise, dont un sondage de coque à sec. Le

bateau doit répondre à un certain nombre de normes, certaines

justifiées, et d'autres inadaptées voire ridicules, pondues par les

technocrates européens (qui sont bien rares à avoir quitté leur bureau

pour mettre le pied sur un bateau) et concernant essentiellement la

sécurité à bord. Son obtention tient à la fois du parcours du

combattant, de la quête du Graal et de la montagne de Sysyphe. Il est à

renouveler tous les dix ans.

Le plus difficile concerne l'installation de gaz, propane bien sûr. Ne

pas suivre les conseils d'experts qui vous orientent vers Qualigaz :

bien que cet organisme présente une rubrique "véhicules habitables" (un

bateau est un véhicule, jusqu'à preuve du contraire), il n'est pas

compétent pour les bateaux. Il faut trouver par relations un expert

agréé par la DDT dont on dépend : un expert peut être agréé par une DDT

et non par une autre, merveilleuse cohérence de notre belle

administration ! Pour cela, on se réfèrera utilement à cette page : https://www.intotheboat.fr/2019/10/la-reglementation-du-gaz-bord-des.html. L'installation de propane doit être ré-examinée et attestée conforme tous les trois ans.

Ce certificat a été mis en place dans la plus grande discrétion en 2008

et pendant plusieurs années, les assurances ont laissé courir, jusqu'en

2020 où elles se sont toutes réveillées et se sont mises à le réclamer.

Or sans assurance, point d'amarrage dans un port possible, ni de C.O.T.. Autant dire

que sans communautaire, on est un paria.

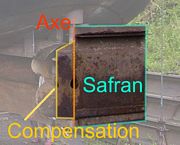

Compensation

: un safran est dit

compensé lorsqu'il se prolonge à l'avant de son axe (la mêche) sur une petite surface

supplémentaire. Celle-ci augmente notablement son efficacité, tout en

facilitant sa manoeuvre. Dans le cas d'un bateau motorisée, le flux de

l'hélice va frapper entièrement la surface du safran quand il est

tourné, au lieu de se perdre pour la moitié à côté.

Compensation sur un automoteur. (photo

J-Claude Verrier)

Compensation sur la piautre d'un bateau de

Loire.

Conche

: dans le Marais Poitevin, ce mot désigne un petit canal accessible aux

barques.

Confluent

: point de rencontre de deux cours d'eau, l'un, le plus petit, étant l'affluent de l'autre... en

principe.

Un confluent à polémique : celui de la Seine

et de l'Yonne à Montereau. En bas, venant du sud, l'Yonne. A droite,

venant de l'est, la Seine. Et ce qui s'en va à l'ouest, à gauche, vers

Paris, qu'est-ce donc ? De la Seine ou de l'Yonne, lequel est

l'affluent de l'autre ? Les géographes et hydrologues sont formels : au

vu des mesures des débits et de la taille des bassins versants

respectifs, c'est la Seine

qui est l'affluent de l'Yonne.

Ce genre de polémique se retrouve sur la Seine et l'Aube, le Loing et l'Ouanne,

ou bien sur la Durance et la Clarée à Briançon, entre autres. (Origine

du document : Géoportail)

Contre-étambot

: pièce de charpente maitresse de la poupe d'un bateau qui

renforce l'étrave. Plus

maritime que fluvial, ce terme est cependant usité dans la batellerie

occitane (sapine,

barque de patron...).

Contre-étrave : pièce de charpente maitresse de la proue

d'un bateau qui renforce l'étambot.

Plus maritime que fluvial, ce terme est cependant usité dans la

batellerie occitane (sapine, barque

de patron...).

Contre-fossé

: fossé parallèle au canal et

destiné à recueillir et évacuer, par drainage, les eaux d'infiltration

provenant du canal, ainsi que celles qui proviennent des terrains et

coteaux alentours. Le système de drainage d'un canal, très discret,

peut être d'une grande complexité.

Contre-halage

: chemin de service placé sur l'autre rive du canal que le chemin de halage.

Moins utilisé que ce dernier, le chemin de contre-halage occupe une

emprise de servitude moins large, de l'ordre de 3 à 4 mètres, alors que

le halage occupe une bande large d'environ 8 mètres (nous parlons ici

de l'emprise de servitude, et non du chemin seul. Cette emprise

comprend aussi le talus et le fossé de drainage, s'il y en a un). En rivière canalisée,

il est généralement absent, de même qu'en râcles,

où le chenal de navigation longe une rive. Le chemin de contre-halage

était utilisé surtout à l'époque, et sur certains canaux, où les

bateaux

étaient halés à la bricole

par un homme de chaque côté.

Convoi

: ensemble formé par une ou plusieurs barges solidarisée(s)

à un bateau qui la ou les propulse, nommé pousseur.

L'ensemble se comporte comme un seul bateau. Nombreux sur la Seine,

l'Oise, la Moselle, le Rhin, la Saône et le Rhône. Un convoi poussé

peut porter, sur la basse Seine (à l'aval de Paris), jusqu'à 10000

tonnes, et mesurer 180 mètres sur 11,40.

Convoi tractionné : convoi de bateaux non

motorisés tractés en rivière par un remorqueur

ou un toueur.

Coquet : petit bateau normand

de l'estuaire de la Seine.

Coracle

:

bateau monoplace et léger, de plan circulaire, utilisé sur les rivières

et lacs gallois et irlandais. Il est constitué d'une structure légère

de fines lames de bois ou branches, sur laquelle est fixée (cousue) une

enveloppe souple, en peau ou en toile goudronnée. Il se manoeuvre

à la perche et à la pagaie, vraisemblablement en appel navette frontal

dans ce dernier cas. C'est un lointain cousin (par quel lien de

parenté ?) du kouffa persan.

Corbillard : ancien bateau de la haute Seine.

(vient de la ville de Corbeil)

Origine : Au Moyen Âge, Paris était ravitaillée en céréales, vin, bois

et matériaux de construction, par plusieurs ports en amont dont celui

de Corbeil. De par leur provenance, les bateaux affectés à ces

transports étaient nommés, "corbeillards". Lors de l'épidémie de peste

(1628), on les utilisa pour

évacuer les morts de la capitale. Les Parisiens déformèrent le nom en

"corbillard", terme repris ensuite plus largement pour désigner le

véhicule que l'on sait.

Cordelle : petite corde pour haler les bateaux.

Corps-mort

: masse de densité notablement supérieure

à 1 (métal, béton, pierre...) reliée par une chaîne ou un cable à une

bouée ou une balise en surface, dans le but de maintenir celles-ci en

place sans être emportées par le courant.

Cornet : Corne de brume utilisée pour les

signaux sonores. Très peu utilisé de nos jours car remplacé

avantageusement par la VHF.

Sur une barque des hortillonages d'Amiens, levée

avant très prononcée.

Cornière

: partie métallique reliant la bordaille

et le fond du bateau (la sole)

en formant un angle droit. C'est l"équivalent de l'enchème des bateaux en bois.

Corroyage : revêtement de la cuvette d'un canal

avec une couche d'argile ou de béton, dans le but de rendre cette

cuvette étanche là où le canal traverse des terrains perméables.

Cosnier

(Hugues) (1567-1629) : Ingénieur tourangeau qui

a conçu et réalisé le premier canal moderne, celui de Briare,

reliant la Loire à la Seine, concrétisant ainsi le principe du canal à bief de partage

que le provençal Adam de Craponne avait imaginé en théorie vers 1550.

Plus que dans l'invention pure, le génie de Cosnier réside dans le fait

d'avoir su synthétiser, en une oeuvre unique à caractère visionnaire,

les connaissances éparses que l'on avait jusqu'alors en hydraulique. On

lui doit cependant, entre autres, l'invention des écluses

multiples. Son caractère volontaire et entreprenant a fait le

reste. Il est décédé avant de voir son ouvrage fini (ouverture en 1642)

par une compagnie d'actionnaires qui a eu l'intelligence de continuer

sur ses plans. Riquet, lorsqu'il construira son canal

du Midi, s'inspirera beaucoup des travaux de Cosnier et ne

s'en cachera pas. On ne peut lui en tenir rigueur : il avait bien

raison de prendre les bonnes idées là où elles se trouvaient. Mais on

attend toujours que Cosnier entre dans le dictionnaire par la grande

porte, au Panthéon des grands ingénieurs, alors que Riquet, qui lui

doit presque tout, y est déjà ! Il est temps de rendre à César ce qui

est

à Jules.

Coubat

: sur le courpet

de haute Dordogne, aviron placé à l'avant, avec un rôle à la fois

propulsif et directionnel. Il y en a généralement un de chaque côté.

Couble

: Sur le Rhône, attelage de quatre chevaux : la monture,

le seguin,

les faramans

de monture et de seguin. Peut-être à rapprocher de "courbe"

de halage.

Autre sens : grand filet de pêche (toujours sur le Rhône).

Couchée :

sur le Rhône, lieu de stationnement du bateau pour la nuit

Coue : arrière d'un bateau (vient de

"queue").

Par extension, dans un couplage, c'est le bateau placé décalé en

arrière.

Coulisse

: large rainure verticale ménagée dans la maçonnerie d'une

écluse ou d'un pont, pour permettre d'y glisser des madriers empilés

horizontalement afin d'isoler d'ouvrage en vue de travaux. Les

coulisses, qui vont par paire, se font face.

Coup

de patte de cygne : manoeuvre de pagaie

spécifique au canoë,

ainsi qu'à la plate du Marais

Poitevin, et destinée à redresser le bateau qui a tendance à tourner du

côté opposé à celui de la pagaie. Le coup de

patte est donné par le pagayeur (l'équipier arrière dans le cas d'un

canoë biplace) dans le prolongement du mouvement de propulsion

ordinaire, et "cassant" le poignet qui tient l'olive, de façon à ce

que la face active de la pale (dirigée vers l'arrière pendant la

propulsion) se retrouve regardant latéralement vers l'extérieur du

bateau, tout celà dans un mouvement bien enchaîné. Selon le besoin, le

coup de patte peut être plus ou moins fort, voire répété. Il peut

passer inaperçu aux yeux du néophyte qui se demande alors comme fait le

pagayeur pour rester en ligne droite (la classe !). Synonyme anglophone

:

"J-strike", le J décrivant très bien la trajectoire de la pale de la

pagaie pendant ce mouvement.

Animation

: le coup de patte de

cygne (cliquer

ici)

Couplage

:

formation de deux bateaux de commerce brellés côte

à côte (l'un derrière l'autre, c'est

"en flèche"). La technique du couplage est très

ancienne. L'ancienne marine de Loire l'utilisait très

couramment, notamment pour la descente des sapines

à partir de

Roanne. Les deux bateaux étaient alors

légèrement décalés l'un par

rapport à l'autre. Le "boutavant" devançait de

quelques mètres le "bateau de coue" ou "coue", tout

simplement, qui portait le gouvernail. Celà se pratique

toujours avec des freycinets.

Coupon : assemblage en

parallèlépipède rectangle de

bûches calibrées à 1,14 m, formant le

module de base d'un train de bois flotté de l'Yonne

et de la Cure.

Couralin

: bateau

de l'Adour,

de petite taille et souvent gréé d'une voile au

tiers, dont la forme est assez proche de celle des dériveurs

modernes. Le couralin est toujours utilisé, essentiellement

pour la pêche.

Courbe

: sur les anciens bateaux

en bois,

pièce de bois formant un angle, et destinée

à assurer la solidarisation entre la sole et la bordaille du

bateau, dans un plan vertical. Aujourd'hui remplacée par

une cornière métallique. Les courbes sont

disposées à une distance les unes des autres

d'environ 50 centimètres, alternées avec les rables (voir

ce mot). C'est l'équivalent du couple des bateaux

maritimes à quille. Synonyme : membrure.

Courbes de

bateau de Loire.

Courpet

: ancien

bateau de charge

de la Dordogne, à usage

unique comme les sapines de

la Loire. Synonyme "argentat",

de la ville où ils étaient construits. Sur ces

bateaux et la navigation sur la Dordogne, voir ce

site intéressant.

Courreau ou

coureau

: ancien

bateau de charge

de la Dordogne

et de l'Isle,

adapté

à la navigation dans l'estuaire de la Gironde. Le coureau

est gréé. Il a connu une forme d'influence encore

plus maritime : le coureau-sloop.

Le terme de "coureau" se

retrouve

aussi sur l'Adour,

où il

désigne un bateau de charge d'assez petite taille, 10 m de

long maximum. Le coureau de l'Adour est d'une architecture voisine de

celle du couralin.

Couronnement

: Sur une écluse

ou un quai, ensemble de gosses pierres

taillées qui forment le rebord supérieur de

l'ouvrage.

Couronnement

d'une écluse du canal de Roanne à Digoin.

Coursier : longue

barque pouvant porter

jusqu'à six rameurs, et employée sur le

Rhône pour tendre un cable d'une rive à l'autre

afin de faciliter le changement de côté de halage

quand la configuration de la rivière l'exigeait. Cette

opération de changement de rive se nommait "culissage".

Coutrillon

: ancien

bateau de charge

des

rivières et canaux du sud-ouest, à large levée avant

et tableau arrière rectangulaire ou en coeur.

Crapaudine

: pièce

femelle de l'énorme gond sur lequel

pivote un vantail de

porte d'écluse. Cette pièce

métallique est à la base du poteau

tourillon,

poteau du vantail qui pivote de façon

étanche dans le chardonnet de

la

maçonnerie.

Crapaudine

(photo E.Berthault)

Craste

: dans

les Landes de Gasgogne, fossé de drainage.

Creux : rive extérieure d'un méandre,

concave. Le mouillage y est

généralement bon. Synonyme : ganche. Contraire : bosse. Autre sens :

différence de hauteur entre le haut d'une vague et sa partie basse.

Cric : organe de manoeuvre de la ventelle ou du vantail, sur une écluse.

Crics de ventelles (canal de Roanne à Digoin)

Cric de ventelle (canal du Nivernais)

Cristal (réseau) : réseau informatisé d'alerte

des crues de la Loire. Le réseau Cristal, mis en place en 1985,

comporte près de 200 points de mesures répartis sur l'ensemble du bassin versant de la Loire, et permet de

connaître en temps réel les cotes de la Loire et de ses affluents en

ces points. Le traitement informatique des données ainsi collectées

permet une gestion fine des crues par les collectivités riveraines et

les organismes concernés.

Crocher : accrocher accidentellement quelque chose au fond du canal ou de la rivière, notamment avec l'ancre..

Crochet de passement : sorte de gros mousqueton en

métal qui permet de détacher rapidement et facilement le verdon de halage du

bateau ou de l'animal de trait, pour passer un pont dépourvu de

banquette de halage par exemple.

Crochet de passement. En haut, fermé, en bas,

ouvert.

.

Croët

: fourche à long manche et dents recourbées à 90° servant à récupérer

des pierres au fond de l'écluse ou à dégager les portes encombrées

d'épaves (branchages, feuilles, etc.). Les employés des services de

navigation emploient plutôt les mots "griffe" ou "dégrilleur".

Croiseur fluvial : type de coche de

plaisance

construit généralement en polyester à l'intention de la location. Le

croiseur fluvial présente des lignes hydro- et aérodynamiques qui, si

elles sont relativement bien adaptées à la rivière large (Saône, Yonne,

Marne...), en font un bateau déplacé en canal, pour des raisons autant

pratiques qu'esthétiques.

Ces formes

profilées se justifient autant pour un bateau auquel il est imposé de ne pas dépasser les 6 km/h, que la position de l'oeuf

pour un skieur qui fait du chasse-neige ! De plus, elles font perdre de l'espace habitable, et le pare-brise en

pente engendre un effet

de serre

important (en plus d'une perte de place sur la planche de bord) et

nécessite l'emploi de l'essuie-glace dès qu'il tombe trois gouttes.

Enfin, ces

formes ont le très

gros défaut

d'induire dans l'esprit du pilote des idées de vitesse absolument déplacées et nuisibles en canal (batillage et secousses des bateaux amarrés) ! Bref, ces formes qui

répondent à une soi-disant demande du public (qu'il faudrait peut-être

éduquer !), ne sont qu'un effet de mode dû à un besoin de frime...

Surtout, ne pas employer le mot "péniche" pour désigner ce genre de bateau.

Enfin pour en

rajouter une louche, ces bateaux reçoivent souvent des noms ronflants

qui frisent la mégalomanie !

Croiseur fluvial.

Croix de Lorraine : pièce métallique scellée

dans la maçonnerie de l'écluse, dans la pierre de couronnement du chardonnet, parfois, mais pas toujours,

en forme de croix de Lorraine. Elle sert, par l'intermédiaire du collier tourillon qui la prolonge, à maintenir

le vantail dans le chardonnet, et à

régler sa verticalité. Synonyme :

"araignée".

Crue : montée des eaux d'une

rivière, généralement assez rapide. De la petite crue de printemps,

habituelle et inoffensive, à la crue centennale, voire millénale,

extrèmement destructrice, l'éventail des crues et de leur impact est

large. L'intensité et la violence d'une crue sont directement fonction

des précipitations qu'a reçues le bassin versant de la rivière en

amont, de la possibilité qu'elle a de s'étendre sans dommages graves,

et de la capacité des terrains arrosés de retenir ces eaux pluviales et

de ralentir leur descente vers elle (la politique de déboisement des

bocages est, à cet égard, catastrophique). D'autres facteurs entrent

aussi en ligne de compte, pas plus négligeables, comme l'urbanisation

sauvage des rives et l'endiguement trop serré de la rivière. Le rôle

amplificateur des crues que l'on prête parfois aux barrages mobiles de navigation est une légende

inventée par des personnes mal informées et colportée par des médias en

mal de sensationnel. En effet, le rôle des barrages mobiles est

exactement l'inverse : ils s'effacent pour laisser passer le flot

excédentaire, et permettre à la rivière de retrouver son niveau

naturel. À l'opposé, la construction de certains ponts (surtout celle

de leurs rampes d'accès aveugles) ou de certaines levées (remblais de

chemin de fer par exemple) en travers du lit majeur de rivières est un

facteur aggravant de crues.

On distingue plusieurs

types de crues en fonction de leur fréquence :

- les

crues de printemps, ordinaires et généralement sans gravité,

- les

crues décennales, dont la fréquence de reproduction est en moyenne

d'une décennie. Elles sont nettement plus sérieuses.

- les

crues centenales sont celles qui frappent les esprits. Celles de 1910 à

Paris, ou 1907 sur la Loire sont de ce type. Auparavant, la Loire en

avait connu trois en 21 ans : 1846, 1856 et 1866 : la Loire dépassa de

plus de 7 m son niveau normal. Et encore auparavant, celle de 1790

faisait office de référence.

Il est très fréquent de trouver

des marques de crues mémorables, notamment les crues centenales. Ici,

à Châteauneuf-sur-Loire, la Loire est montée de 7,50 m en 1856. Elle a

fait presque autant en 1846 et 1866. Trois crues centenales en 21 ans !

Et si on ajoute celles de 1790 et de 1907, assez comparables, les

statistiques explosent !

Cul : arrière du bateau (était-il

besoin de préciser ?). Employé de préférence à

"poupe", plus maritime.

Cul (faire) : Ne pas arriver à franchir un

pont ou un passage difficile quand il y a de la crue.

Cul-de-poule : arrière du bateau dont la

forme évoque (avec un peu d'imagination) la croupe du gallinacé. Par

extension, s'applique au bateau dans son ensemble.

Un

arrière en cul-de-poule (bateau "Minos", photo J-Claude Verrier)

Culasse : dans les anciens pertuis, partie de la volée qui fait contrepoids.

Culée : maçonnerie latérale d'un pont.

Culer : reculer. On dit aussi "faire

de l'arrière".

Culissage

ou culassage, culisser ou culasser : sur le Rhône, lors de la

remonte, opération qui consistait à transborder les chevaux de halage

d'une rive à l'autre lorsque la configuration de la rivière et l'état

des chemins de halage l'exigeaient.

Culs de

piaux : sur

le Rhône, charretiers ou mariniers chargés de la conduite des coubles

à terre.

Cunette ou

cuvette :

la cuvette d'un canal est toute la surface destinée à être recouverte

par l'eau. Elle est constituée du plafond et des bords, et doit

bien sûr être aussi

étanche que possible.

Curragh

:

bateau irlandais, fait d'une structure légère de branches ou de lames

de bois, sur laquelle sont cousues des peaux ou des toiles goudronnées.

Ce mode de fabrication l'apparente au coracle, mais ses lignes sont

nettement plus nautiques avec une proportion largeur/longueur de 1/6

environ. Il peut porter trois à quatre personnes et se meut à l'aviron.

Il peut aller en mer où il révèle d'excellentes qualités nautiques.

Cymba : bateau gaulois de taille

modeste. On n'en sait pas plus

|