|

|

||||

| P | ||

|

Pagaie : instrument manuel de propulsion, direction et stabilisation des petites embarcations sportives comme les canoës (pagaie simple) et kayaks (pagaie double). La pagaie, au contraire de la rame et de l'aviron, est totalement indépendante du bateau, elle n'y prend pas appui. Le mot "rame" est inapproprié pour désigner la pagaie. Pagaies simples de canoë (photo "la Canoterie") Pageotte : grand aviron d'une douzaine de mètres servant à faire avancer légèrement le bateau dans le courant Paillasse : sur le Rhône, tourbillon dans une ganche (l'extérieur d'un virage). Paillot : tillac des bateaux en bois ou planche d'oule Pal (pluriel : paulx ou paux)

: synonyme de pieu en ancien français, dans le contexte de la

construction d'ouvrages fixes (pertuis, quais, écluses, ponts...). Les mots "palis", "palissade", "palplanche" et "plessis" ont la même origine. Paléo-écluse : Ce néologisme est peut-être plus approprié que celui d'"archéo-écluse" pour désigner un bassin à portes marinières. Pour en savoir plus

sur les paléo-écluses, voir l'ouvrage "Du

pertuis à l'écluse". (cliquer sur le titre)

Paléo-écluse. (Maquette de Gwenael Berg)  Rideau de palplanches métalliques (canal de Roanne à Digoin) Rideau de palplanches expérimentales en matériaux carbonés composites (canal du Nivernais). Panama : Bateau de canal dépourvu de moteur et d'animaux de halage, et obligé de recourir aux services de charretiers professionnels ou occasionnels. Panneau bleu : voir "carré bleu". Pantoire : voir "étai". Paquebot : grand bateau de transport de voyageurs, sur la Saône et le Rhône, mû à la vapeur à l'origine (première moitié du XIXe siècle). Etymologie : de l'anglais "packet-boat". Parafouille : rideau étanche placé sous un ouvrage (digue, barrage, etc.) pour empêcher les écoulements d'eau et les affouillements. Pardon : fête batelière inspirée des pardons bretons, et généralement placée sous le patronnage de Saint-Nicolas. Elle comprend en principe un défilé de bateaux pavoisés et une bénédiction de ceux-ci, en plus de réjouissances diverses.

Bateaux pavoisés lors du pardon de Conflans-Sainte-Honorine en juin 2003. Quelques images d'un pardon en Belgique (Cliquer)

Parer un câble : préparer la manutention d'un câble dans de bonnes conditions Parfait de tillac : bordure longitudinale du plancher de soute. Sorte de couvre-joint Pas, passelis, pas navigal : synonymes (anciens) de "pertuis". On notera toutefois la nuance que ces termes de "pas" et "passelis" s'appliquent plutôt à des pertuis dépourvus de système mobile de fermeture, qui sont donc "à porte courante". Pour en savoir plus sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse". (cliquer sur le titre) Pasqueau (hausses) : système de bouchure de barrage mobile dû à l'ingénieur Pasqueau, qui préfigure, avec Chanoine, la hausse Aubert.

Schéma de principe de la hausse Pasqueau. (Notions de Navigation Intérieure, par E.Fourrey, 1946) Passage de niveau : voir "traversée à niveau" Passage outre : allongement ou raccourcissement du parcours d'un bateau suite à un déroutement ou un changement de direction

Passavant :

sur un bateau de commerce, passage ménagé sur le coté des hiloires pour passer de l'avant à

l'arrière du bateau, et inversement. La même chose sur un bateau de

plaisance, sauf qu'il n'y a pas d'hiloires, mais des superstructures

d'habitation. Synonyme "plat-bord".

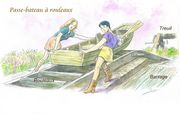

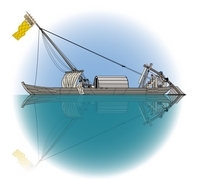

Le barrage mobile de Saint-Léger-des-Vignes, qui comporte deux passes. Passe-bateau : ouvrage permettant à de petits bateaux de franchir un barrage dépourvu d'écluse. Il consiste en deux pentes disposées de part et d'autre du barrage, le long d'une rive. On tire le bateau sur la première, et on le laisse glisser, en le retenant, sur la seconde. Pour faciliter la chose, les pentes peuvent être enduites de glaise qui aide au glissement (système adopté pendant des siècles sur le Grand Canal Impérial de Chine), ou équipées de rouleaux comme on peut en voir de nos jours plusieurs dans le Marais Poitevin. Le passe-bateau, qui présente l'avantage de ne consommer aucune eau, a l'inconvénient d'être réservé à de petits bateaux. De notables améliorations lui ont été apportées par l'emploi de chariots sur rails pour porter les bateaux d'un bief à l'autre, comme sur le Haut-Rhin, ou encore à Elblag, sur le canal polonais d'Ostroda. Synonyme : hollandais "overdracht".  Dessin d'un passe-bateau à rouleaux. (Dessin de l'auteur) Passe-cheval

: bac suffisamment grand et robuste pour

transporter des chevaux. Le passe-cheval était utile surtout sur les

rivières comme la Seine, où le chemin de halage changeait fréquemment

de rive, et où les animaux de trait devaient donc être transférés d'une

rive à l'autre. Passelis : pertuis dépourvu de système de fermeture et simplement constitué d'une glissière en pente douce. Le Lot était équipé de passelis avant sa canalisation au XIXe siècle. Passerelle : pont léger réservé aux piétons et cyclistes. Passeur : pilote d'un bac. Son saint patron est Saint-Julien. Patache : bateau

des gabelous, c'est à dire des douaniers préposés à la perception de la

gabelle, le péage sur le commerce du sel sous l'ancien régime. Une

grande partie de ce commerce s'effectuant par la voie d'eau depuis les

régions de production jusqu'aux greniers à sel répartis dans les

régions consommatrices, les fermiers généraux utilisaient ces bateaux

pour intercepter les bateaux chargés de sel. Par la suite, ce terme

s'est étendu au quartier fluvial où était amarré ordinairement ce

bateau.

Marinier gouvernant sa péniche. Les patins de naviage sont bien visibles en bas à droite de la photo.

Les patins de naviage apparaissent bien sur cette maquette de chaland de Loire conservée à la mairie de Diou (Allier) Patte : pièce triangulaire de chacun

des deux bras d'une ancre en forme de fer de pioche. Patte d'oie :

synonyme d'"estacade". Par extension, il

désigne la structure d'attente placée en amont et en aval des écluses,

notamment en rivière

à grand gabarit, avec ou sans ducs d'albe. Encore par

extension, un bateau en stationnement peut interdire à un "voisin" de

se mettre bord à bord en lui précisant : " Eh toi, là ! Prends pas mon

bateau pour une patte d'oie ! Non mais ! ". (Dans ce cas, le

propriétaire du bateau amarré est un cuistre mal embouché) Pavois : tôle séparant le passage devant la marquise et la cale. Payol : sur les bateaux occitans (sapine, coutrillon, barque de patron...). plancher posé au fond de la cale, par-dessus les planes. Peack : voir pic Pêcherie

: dispositif placé sur une rivière pour pratiquer la pêche

professionnelle. Généralement, une pêcherie se compose d'un pertuis ad hoc placé dans un barrage de moulin, et

d'un système de récupération du poisson en aval de celui-ci, des filets

le plus souvent. Il peut y avoir aussi en amont un système de digues ou

épis formant entonnoir jusqu'au pertuis. La cohabitation de la

navigation, de la meunerie et de la pêche a toujours été une source de

conflits entre les trois corporations, d'où le nombre impressionnant de

procès verbaux qui remplissent les archives et constituent un matériau

de premier choix pour connaitre les conditions de vie et de travail sur

les rivières autrefois. Pédale (mettre la) : opération consistant, en navigation, à descendre dans la salle des machines pour augmenter la vitesse de rotation du moteur en poussant sur la tige des pompes d'injection, pour franchir un pont sur une rivière en crue ou pour trémater un bateau. Pelle : vanne.  La locomotrice de la pente d'eau de Fonsérannes. Penture :

ferrure de gouvernail axial formant un gond, et servant à assembler et

articuler le safran à l'étambot. Elle porte

une partie mâle, l'aiguillot, et une partie femelle, le fémelot.

Périssoire : petite embarcation de

plaisance sportive, généralement monoplace, mue à la pagaie double,

et très en vogue au tournant des XIXe et XXe siècles. La périssoire est

très semblable à un kayak non ponté. Le

peintre impressionniste Gustave Caillebotte, par ailleurs très amateur

de nautisme, en a représentées à plusieurs reprises dans des toiles

peintes sur les bords de l'Yerres, dans le sud de la région parisienne.

Etymologie : de "périr", ce qui en dit long sur la confiance que l'on

plaçait dans la stabilité d'un tel bateau ! Perrés :

dispositif de revêtement de levées

ou des parois inclinées du canal, notamment à l'approche de ponts,

constitué de pierres non jointives et non scellées, ou seulement de

façon légère, de manière à laisser s'écouler l'eau entre elles.

Beau document montrant le franchissement du pertuis de Château-Gonthier avant la mise en place d'écluses à sas, au début du XIXe siècle. Il semble que le bateau soit avalant, mais l'examen attentif du document ne permet pas de l'affirmer avec certitude. (Lithographie de Louis-Jules Arnout (1814-1868) In Le Maine et l'Anjou, publié de 1854 à 1862, par le Baron de Vismes, transmise par Jacques Sigot)

Pour en savoir plus sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse". (cliquer sur le titre) Les anciens pertuis du Cher avant la canalisation du

XIXe siècle On peut consulter aussi le Site de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins. Petit boche : voir "gros numéro" Peyroux : terme spécifique

à la batellerie occitane (sapine, coutrillon, barque de patron...) et désignant

les fortes planches constitutives des bords de la sole du bateau. C'est un peu

l'équivalent occitan de l'enchème du

bateau de Loire. Piate, piatte : barque du Marais

Poitevin (déformation de "plate").

Pic avant, pic arrière

: compartiments, à l'avant et l'arrière du bateau de commerce, non

occupés par la cale. À l'avant, on y trouve le poite,

et à l'arrière le reu et la salle des

machines.

Picard (bateau) : type de bateau de charge de la

basse Seine qui a succédé à la besogne lors de la canalisation généralisée, dans

la seconde moitié du XIXe siècle. On l'appelle aussi "chaland de

l'Oise" et il a la forme d'une grosse péniche

bien large.

Pinasse : bateau de travail, plutôt sur le

littoral maritime. Les mytyliculteurs et ostréiculteurs utilisent des

pinasses, qui ont des formes différentes selon la région et le travail

qu'elles effectuent. La pinasse du bassin d'Arcachon est un bateau

particulièrement élégant. Il n'est pas impossible que ce mot, par

déformation et passage en Grande-Bretagne, ait fini par donner "péniche". Pivot de crapaudine d'une écluse de gabarit Freycinet (canal du Nivernais). Le boitier de CD donne l'échelle.

Plan incliné de Ronquières, en Belgique. Plane : terme spécifique à la batellerie occitane (sapine, coutrillon, barque de patron...) et désignant un madrier qui maintient entre elles les peyroux, planches constitutives de la sole du bateau. Les planes sont disposées à une cinquantaine de centimètres les unes des autres. C'est l'équivalent occitan du rable du bateau de Loire. Plaquet : bateau métallique de gabarit Freycinet, fabriqué par le chantier Plaquet, en Belgique, depuis l'entre-deux-guerres. Ces bateaux sont réputés pour la qualité de leur construction et le pureté de leurs lignes. Voici le témoignage de Jean-Claude Verrier, marinier retraité : "Le chantier Plaquet fut, comme beaucoup de chantiers belges, en avance sur son temps et sortit dès 1930 les premiers "cul-de-poule" avec une motorisation 50cv Deutz. Ce fut une révolution quand ces automoteurs rivetés firent leur apparition en France au beau milieu de nos innombrables péniches en bois tractionnées. Plaquet était et est toujours implanté à Péronnes-lès-Antoing, proche de la frontière française et a également possédé un chantier à Mortagne du Nord, à la frontière française, aujourd'hui disparu. Ils ont fait un carton à l'époque grâce à la proximité mais aussi à leur savoir-faire. La voie d'eau était le seul moyen de transport qui pouvait emmener de lourds tonnages et après la seconde guerre mondiale, la France avait besoin de cale. Plaquet fut sollicité comme beaucoup d'autres chantiers du Nord : Mory, Carel-Fouchet, Dru, Demay, Defernez, Merville, Leconte, Vandeville... D'autres chantiers furent également sollicités dans l'Est et le Centre comme, bien sûr, les Forges de Strasbourg, La Scar, Saarbrück, Broutin, Pierre-la-Trêche, Chalon-sur-Saône avec les Franco-belge et Schneider, et enfin en région Parisienne Choisy-le-Roi (NDR : actuel chantier naval de la Haute Seine)." "Minos", un beau "plaquet". (photo J-Claude Verrier)

Un autre beau bateau de fabrication belge, du chantier Moerbeke Vangarsse. Il faut l'oeil exercé du connaisseur pour saisir la différence... (Bateau "Pink Floyd", ancien "Simone" construit en 1949 pour M.Charles Chrétien, sur le canal du Rhône au Rhin, photo de "RickFloyd". Merci à Hervé Missue, son dernier exploitant, pour les précisions) Plat-bord : sur un bateau de commerce, partie plane longeant les denbords (ou hiloires), permettant de circuler autour de la cale en rejoignant les veules avant et arrière. Sur un bateau de plaisance, c'est la même chose, avec la différence que l'hiloire (ou denbord) est remplacé par une superstructure de logement. Synonyme : passavant. Plat-bord. Plate-fonceuse : terme ancien désignant le radier d'un pertuis Plateau d'écluse : aire d'évolution de l'éclusier tout autour du sas, entre sa maison et l'écluse et au-delà de celle-ci. Platine : sur les bateaux en bois, protection ou bande métallique d'usure d'environ 8 cm de hauteur, fixée en ceinture sur tout le bas des planches inférieures de la bordaille. Elles protégeaient desfrottements sur le fond des canaux. C'est aussi une bande e tôle que l'on pose l'hiver sur l'avant du bateau pour protéger la coque des glaces. Platis

: banc de sable à fleur d'eau. S'il se toruve hors du chenal navigable, c'est sans importance. La plume du courpet

Matérialisation monumentalisée du point de partage des eaux de la Seine, de la Loire et du Rhône, symbolisés par trois grosses pierres, à Meilly-sur-Rouvres, en Auxois.(Le château d'eau ne fait pas partie du monument, mais sa présence fortuite est symboliquement riche...) Promener la souris sur l'image pour voir apparaitre les symboles. Pointe : extrémité avant du bateau. Pointeau : synonyme d'aiguille, dans la terminologie des anciens pertuis. Pour en savoir plus

sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".

(cliquer sur le titre)

Poirée (barrage) :

système de barrage

mobile dû à l'ingénieur Charles Poirée qui l'a

expérimenté pour la première fois en 1834 à

Basseville, à l'intersection du canal du Nivernais et de

l'Yonne, non loin de Clamecy.

Schéma d'un barrage Poirée. (Notions de Navigation Intérieure, par E.Fourrey, 1946) Le barrage d'Auxonne, sur la Saône, est un barrage Poirée un peu particulier. Un système de téléphérique permet d'emmener les aiguilles ôtées dans leur local de stockage. Elles sont, non pas des madriers de section carrée, mais des planches larges d'environ 20 cm, munies d'une poignée.

Exposées dans la cour du musée de la Batellerie de Conflans, des aiguilles semblables à celles du barrage d'Auxonne.

Détail du pont-barrage système Poirée de Saint-Aignan-sur-Cher

En 1997, à la suite de la découverte de l'épave d'un chaland polyxyle gallo-romain dans le lac de Neufchâtel, l'archéologue Beat Arnold et son équipe entreprennent, dans une démarche d'archéologie expérimentale, la construction à l'identique d'un chaland semblable, à partir de ce que leur enseigne l'étude de l'épave. La photo du haut montre les premiers éléments de la sole qui attendent d'autres éléments pour être assemblés. Les enchèmes, déjà sculptées, sont bien visibles de part et d'autre des deux longues planches centrales. "Altaripa" fini et sous voile sur le lac de Neufchâtel, avec Beat Arnold (pull bleu marine) à son bord.

Pont basculant

: pont mobile dont le tablier se relève, pour laisser passer les

bateaux, en pivotant sur un axe horizontal confondu avec une extrémité

du tablier. Son tablier est contrebalancé par un contrepoids camouflé

sous la chaussée de la voie terrestre croisée, et il n'a donc pas de

potence, à la différence du pont-levis.

Exemple : pont basculant de Montceau-les-Mines ( à côté d'un bel

exemple de pont-levis) .

Pont-canal tournant : pont-canal établi au-dessus d'une autre voie d'eau, et qui, ne laissant pas une hauteur libre suffisante sous son tablier pour permettre le passage de gros bateaux, doit donc être mobile. Nous n'en connaissons qu'un exemple, et il est en Angleterre, à Barton, non loin de Manchester. Il pivote plein d'eau, mais sans bateau ! L'excentricité de nos voisins et amis britanniques a des limites.

Le pont-canal tournant de Barton.

Le pont des Marchands, à Narbonne (canal de la Robine). Pont d'écurie

: forte planche mobile qui sert de passerelle entre le bateau et la

terre ferme, lorsqu'il n'est pas possible d'approcher le premier plus

près de la seconde. Bien que les ânes et chevaux aient déserté depuis

longtemps les chemins de halage et les écuries des bateaux, le terme

est encore en vigueur, et l'objet toujours utilisé couramment, mais,

plus étroit désormais, il porte le nom de gambret.

Le pont levant de Luzy, sur le canal de la Marne à la Saône (Photo Bruno Chanal)... ...et celui, disparu, dit "Pont des Vaches", à Arleux, sur la Sensée ou le Surion (Carte postale ancienne). Le pont-levis du port de Saint-Valery-en-Caux Pont mobile :

pont conçu avec un tablier mobile, pour des raisons soit économiques,

soit pratiques (configuration de terrain). Cette appellation recouvre

les ponts basculants, levants, levis, oscillants et tournants, ainsi

que les ponts à transbordeur. Pont oscillant des Dames (canal du Nivernais) Pont-rivière : ouvrage permettant à une rivière de passer par-dessus un canal, en somme un pont-canal inversé. Ce type d'ouvrage est très rare, et nous pouvons citer en exemple le Pont Pisserot, à Roanne, qui permet à l'Oudan de "survoler" le canal de Roanne à Digoin. Il est dû, en 1897, au même ingénieur, Léonce-Abel Mazoyer, que le pont-canal de Briare (1896) que venons de citer (voir "pont-canal"). Il n'est pas obligatoire qu'un pont-rivière traverse un canal, il peut tout aussi bien franchir une route ou une voie ferrée, mais nous n'avons pas d'exemple à en présenter et, surtout, nous sortons du sujet. Pont roulant : grand portique mobile en treillis métallique, utilisé pour le chargement et le déchargement de matériaux comme le charbon, le sable, les graviers. Un pont roulant, qui ressemble à une sorte de grand quadrupède métallique, se déplace parallèlement au quai sur des rails. Les chargements et déchargements s'effectuent au moyen d'une pelle mobile à machoire de type "crapaud" suspendu à la cabine de commande qui se déplace elle-même sous le portique métallique.

Deux vues d'un pont-roulant chargeant un grand automoteur de rivière, sur le grand canal maritime Escaut-Bruxelles, anciennement canal de Willebroek, quai Léon Monnoyer dans l'avant Port de Bruxelles (Photo Pierre Lemoine, site Bord à bord). Pont suspendu : type de pont fixe dont le tablier est suspendu, par l'intermédiaire de câbles, à deux très forts faisceaux de câbles tendus entre deux portiques ou plus, qui prolongent en hauteur les piles qui les supportent, et solidement ancrés à terre dans de puissantes culées. Ce type de pont, mis au point par les frères Seguin, s'est généralisé en France dans les années 1820, et le plus ancien encore en service est à Tournon, sur le Rhône. Le pont suspendu de Cuzy, sur l'Yonne. (Photo F. de Person)

Le pont tournant ferroviaire du linquet de Roanne. (document Bibliothèque du Musée Déchelette, Roanne) Le pont tournant de Combleux, sur le canal d'Orléans

Le pont à transbordeur du Martrou, à Rochefort-sur-Mer, au-dessus de la Charente

le pont à transbordeur de Nantes, avant sa destruction. Une association milite actuellement pour sa reconstruction (site)

Lien utile : le site Fluvial.Pro recense les ports et haltes nautiques, ainsi que les chantiers navals, et en donne la cote selon les avis des navigateurs et après passage de l'expert-maison. Port en lourd : capacité de charge

d'un bateau, c'est à dire poids cumulé de la cargaison, de l'équipage,

des éventuels passagers et de ses équipements. C'est la différence

entre le déplacement en charge et le déplacement lège. Pour en savoir plus

sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".

(cliquer sur le titre) Porte busquée. Porte courante : terme appliqué à un pertuis dépourvu de système mobile de fermeture. On dit "un pertuis à porte courante". Voir aussi "pas, passelis" Pour en savoir plus sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse". (cliquer sur le titre) Porte de garde: Sur une rivière utilisée comme canal avec des râcles et des parties en site propre (dérivations), porte simple, généralement à deux vantaux à la pointe dirigée vers l'amont comme celles des écluses, et placée à l'entrée d'une dérivation navigable pour protéger celle-ci des crues de la rivière. Elle peut servir aussi à couper l'alimentation de la dérivation en vue d'y faire des travaux au sec. Porte secteur

: voir "secteur". Pour en savoir plus

sur les pertuis et portes marinières, voir l'ouvrage "Du pertuis à l'écluse".

(cliquer sur le titre) Poujade du courpet Poupée : petite pièce en bois solidaire du bateau pour amarrer un petit cordage. Également paire de petits bollards en bois fixés sur l'écuchon arrière et permettant d'attacher l'esclin d'amintot quand le bateau est arrêté et la boucle du passe-mât quand le bateau est tiré. Synonyme : écache Pourcevoir : sur le bateau berrichon, plate-forme à l'avant de l'écurie Prélard : forte bâche équipée en ses coins de cordelettes solides que l'on passe sous la coque en premier secours d'une voie d'eau. La pression comate provisoirement la voie d'eau. Préceinte : épaisse et large planche de renfort venant se placer sur toute la longueur du flanc du bateau, à la hauteur du bordé du haut. Présinte : bande de chanvre tressée, large de 2cm, clouée avec les dachettes (pointes de tapissier) et enduite de goudron, et qui servait, sur les bateaux en bois, à jointoyer les planches d'écoutilles ou des veules. Presse : terme occitan désignant la partie recourbée de la sole du bateau jusqu'à la mouraille. C'est l'équivalent méridional de la levée avant. Presse-étoupe

: l'étoupe est une fibre végétale utilisée pour assurer l'étanchéité

entre l'arbre d'hélice et la coque, et le presse-étoupe est le logement

fermé de l'étoupe, laquelle est imprégnée de graisse. L'on envoie cette

graisse dans le presse-étoupe au moyen d'une pompe ou d'un piston

manuel ou motorisé. Propulseur d'étrave sur une grosse vedette fluviale

Propulseur d'étrave sur un bateau à passagers qui doit effectuer rapidement des manoeuvres précises dans des espaces réduits

Puits à chaine(s) : Petits logements à l'avant et à l'arrière du bateau, où descend se ranger la chaine d'ancre lorsque cette dernière est remontée. Pour cela, le puits à chaines est donc situé juste en-dessous du treuil d'ancre.

|

||

| Accès direct à la carte de France des voies navigables | ||||

| Lexique fluvial et batelier |

Les rivières et les canaux | M'écrire | ||

| Pensez à visiter le (modeste) rayon librairie, conférences et animations.... | ...et les niouzes ! | |||

|

|

||||

| Retrouvez les bateaux fluviaux de France dans le CDrom "Bateaux des Rivières et Canaux de France", version très enrichie (plus de textes, plus d'illustrations, et même quelques bateaux supplémentaires) du département "Bateaux" du présent site, édité par l'association HiPaRiCa. Voir la présentation et la commande ici et ici. | ||||